目次

コネクテッド社会の潮流

「コネクテッド社会」は、IoT技術・モバイル技術で様々なモノや人がデジタル空間上で繋がり、AI・アナリティクス技術によってお互いに協調して最適化される社会です。その究極の姿が実現するのは近未来のことになりますが、その萌芽となる事例は多く生まれています。例えば、野球中継を見ると、プレイの直後にピッチング・バッティングの画像データが分析され、どこがすばらしいかを解説してくれます。この分析データはコーチ・選手にもインプットされ翌日の試合に生かされます。ファンには新しい楽しみ方が増え、選手はより優れたパフォーマンスを発揮できるようになっています。これも、球団、球場運営会社、放送局、データ分析会社が繋がることで実現しています。

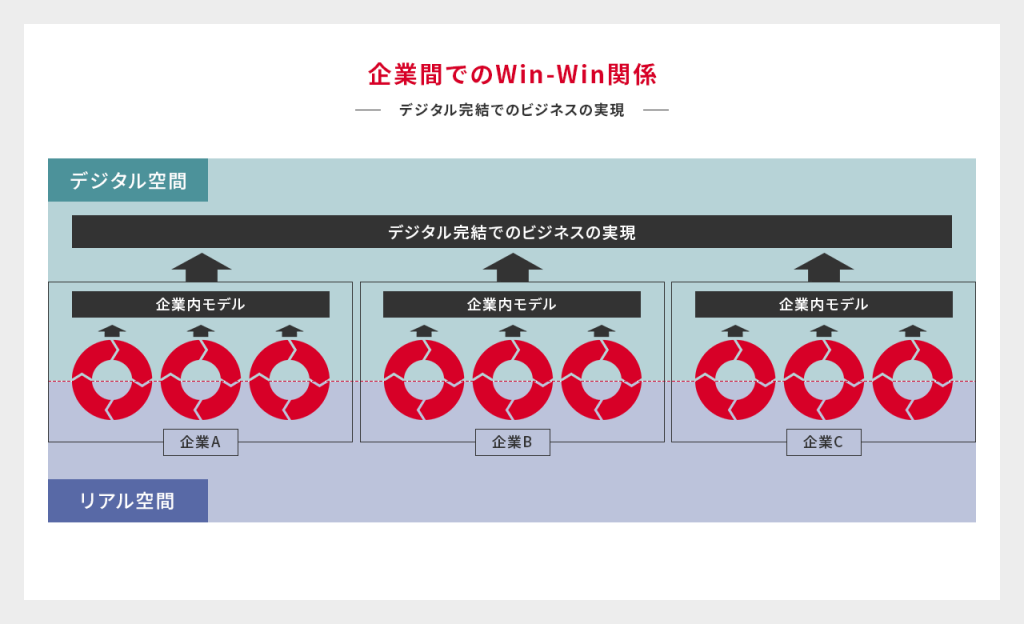

この例のように、コネクテッド社会では、複数の企業がデータ共有を通じて各社の強みを発揮してWin-Win関係を作り、圧倒的なスピード感で付加価値の高いサービスを実現できると期待されています。

製造業でも、顧客や取引先とのオンラインでの商談・取引は普及し、ネットを介して企業間で交換されるデータの種類・量も増えており、「コネクテッド社会」は徐々にそして着実に広がっています。

本コラムでは、製造業DXの進歩によって実現される「コネクテッド社会」の姿と、コネクテッド社会が生み出す価値とリスクについてまとめています。

製造業企業とコネクテッド社会

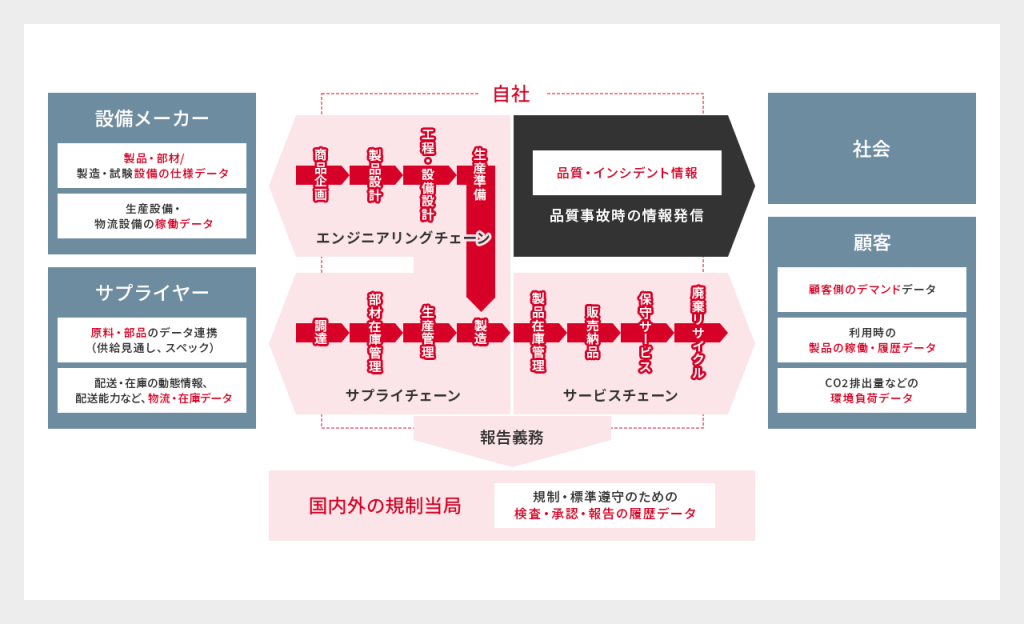

コネクテッド社会で製造業企業が求められるデータ連携

製造業企業がコネクテッド社会でデータを連携する相手は、まずは自社のバリューチェーンの上流・下流にあたる顧客や取引先になります。

製品の企画・設計~工程・設備設計~生産準備までの「エンジニアリングチェーン」の上流には、共同設計を行う「サプライヤー」と生産・物流設備を提供する「設備メーカー」がいます。「製品・部材/製造・試験設備の仕様データ」を共有することで、新製品の開発スピードを速くすることができます。また、設備メーカーに「生産設備・物流設備の稼働データ」を提供することで、共同で設備の稼働率・生産性を上げる取組みもあります。

生産計画に基づいて部品・材料を調達する「サプライチェーン」の上流にいる「サプライヤー」とは、双方の生産性・効率を高めるため、「原料・部品のスペックや供給見通し」などを共有しています。また、サプライチェーンの効率と柔軟性を高めるため、「配送・在庫の動態情報や配送能力」などを求めるケースもあります。

製品販売~販売後のアフターサービスまでの「サービスチェーン」の先にいる「顧客」からは、効率的な供給のために「製品や部品・消耗品のデマンド」情報を入手することが効果的です。製品の売り切りではなくサービス事業にも力点を置いている企業では、販売後の製品の「稼働状況や修理履歴」などを顧客の了解を得たうえで把握する企業も増えています。顧客からは、カーボンニュートラル等の規制対応やIR活動のために、CO2排出量などの環境負荷情報の提供が求められることも増えています。

また、コンプライアンス遵守のため、国内外の規制当局への報告が重要になっています。規制・標準の遵守のエビデンスになる「検査結果、社内承認、外部への報告」の履歴データを適切に管理し提供可能にしておくことが求められています。

昨今目立っている品質事故の場合は、信頼回復のため、顧客や社会に対し、品質・インシデント情報を迅速かつ正確に提供することも重要になっています。

「コネクテッド社会」が生み出す価値

製造業企業は、グローバル化とその反動のデカップリング、技術革新による産業構造変化、SDGs対応などの国際的な規制強化、自然災害や紛争などの非常時対応など、自社外の事業環境変化に大きな影響を受けるようになっています。自社内の取組だけでは限界があり、外部企業と連携するコネクテッド社会への参画がますます必要になっています。

コネクテッド社会に対応することで、低減できる事業環境変化のリスクや新たな価値創出の機会として、以下の5つが考えられます。

①国内外ルールへのコンプライアンス対応

・従来からの環境・リサイクル規制も変わらず継続していることに加え、カーボンニュートラルに向けたCO2排出量などのSDGs関連の情報開示が求められており、データの収集と報告の対応工数は増加しています。さらに、報告のミスによるレピュテーションリスクも懸念されています。社内業務プロセスのデジタル化により製造プロセスデータを管理することで、報告プロセスの合理化が可能になります。

・欧州バッテリー規則に代表される、欧州のデジタルプロダクトパスポート規制も始まり、その対応負荷も高まることが懸念されています。規制と並行して、欧州では、政策支援の下で民間企業が参画するGAIA-X、IDS(International Data Spaces)などのプロジェクトが立ち上がり、データ連携/データスペースの標準化と共通基盤構築も積極的に進められています。企業はこのような新しい標準や基盤を活用することで、規制への対応を効率的かつ正確に実施することができるようになります。

| 国内外ルールへのコンプライアンス対応 | ||

| 各種環境基準の整備 | カーボンニュートラル対応 | デジタルプロダクトパスポート |

| ・リサイクル、原材料規制などの環境規制への遵守 ・SDGsのIR対応 |

・CO2排出量算定 ・規制当局・取引先への情報開示 |

・欧州バッテリー規則 ・企業間データ交換のデジュール・デファクトへの対応 |

②品質リスクへの対応

製造プロセスデータ/品質データのトレーサビリティを確保することで、以下のリスクの低減に寄与します。

・品質偽装問題は多くの業界・企業に広がっており、その対策の第一歩として、品質データ収集の自動化・発生点入力とデータ管理の一元化は重要です。

・製造基準の逸脱防止が必要となっている業界も多く、製造プロセスデータの取得とモニタリングの仕組みの必要性は高まっています。

・市場品質事故が発生した場合、リコール対象製品の正確・迅速な把握と、早期の原因分析・公表と対策実施は企業のレピュテーションにとって重要になっています。

| 品質リスクへの対応 | ||

| 品質偽装対策 | 製造プロセス基準遵守 | 市場品質事故対応 |

| ・品質偽装対策としての、品質データ収集の自動化・発生点入力、データ一元化 | ・製造基準からの逸脱防止、製品品質の確保を、製造プロセスデータで担保 | ・リコール対象製品の正確・迅速な捕捉 ・早期の原因分析による対策の迅速化・公表 |

③サプライチェーンの効率化・強靭化

・近年、災害・紛争などを原因とするサプライチェーン断絶の影響が理解され、平常時の効率性だけでなく、非常時の在庫・物流ルートの把握や代替取引先の確保に寄与する情報の整備、サプライヤーとの関係性が重要となっています。

・インターネットを介した商談・取引が一般化する中で、従来の系列型の取引でなく、オープンなビジネスを支援する仕組み整備や政策がすすめられています。

・環境変化があることを前提とし、需要・供給の変化の迅速な把握と調整ができるようにサプライチェーンデータを共有できる仕組みの必要性が高まっています。

| サプライチェーンの効率化・強靭化 | ||

| サプライチェーン断絶対策 | 新たな取引機会 | サプライチェーン効率化 |

| ・災害・戦争などの緊急時に、在庫や物流ルートの現状把握 ・代替取引先の探索 |

・ネットを介したオープンな取引環境整備により、双方向で取引機会を増大 | ・企業を超えて情報を共有し、需要・供給の変化を迅速に把握し、調整を実施 |

④顧客との関係性強化・サービス向上

・SNSなどでの苦情やクレームの拡散もあり、顧客へのアフターサービスの重要性が高まっています。製品や交換部品・消耗品の販売状況を詳細な粒度で分析することで、部品・消耗品の生産・在庫の最適化を進める取組が進んでいます。

・出荷後の製品の稼働データを取得する企業が増えており、保守サービスの効率化、サービスレベルの向上に寄与しています。稼働データを活用することで、顧客への最適運転への支援や資産管理業務への支援などの新たな顧客向けサービスの開発に繋げています。

・顧客よりカーボンフットプリントなどの情報提供が求められる場合が増えており、社内の製造データの把握と提供が必要となっています。

| 顧客との関係性強化・サービス向上 | ||

| 需要対応力強化 | 製品ライフサイクル支援 | 顧客への環境情報提供 |

| ・製品の販売・稼働情報から、部品・消耗品の需要を予測し、最適生産・在庫 | ・出荷後製品の稼働状況をモニターし、保守効率化、最適運転、資産管理を支援 | ・CO2排出量・再エネ比率など、顧客の環境対策に寄与する情報の提供 |

⑤サプライヤー/設備ベンダーとの製品開発連携

・設計のデジタル化により、サプライヤーとの共同開発の効率化・スピードアップが期待されています。

・設備ベンダーは、設備の稼働データを取得・活用して、設備を使用する企業へのサービス向上に取り組んでいます。設備ベンダーとの情報連携により、生産性・品質向上を期待できます。

・世界中の企業からインターネット経由で技術情報公開する手段も増えており、必要な技術パートナーを探索・発掘する方法は多様化しています。

| サプライヤー/設備ベンダーとの製品開発連携 | ||

| 製品開発連携 | 製造設備運転最適化 | 技術パートナーの発掘 |

| ・設計データのデジタル化を通じた、設計での共同作業の効率化・高度化 | ・設備ベンダーの技術を活用し、製造設備などの稼働率や良品率の向上 | ・ネットを介して公開された技術情報から、必要な技術パートナーを探索・発掘 |

製造業DXの技術と価値

製造業DXの技術要素

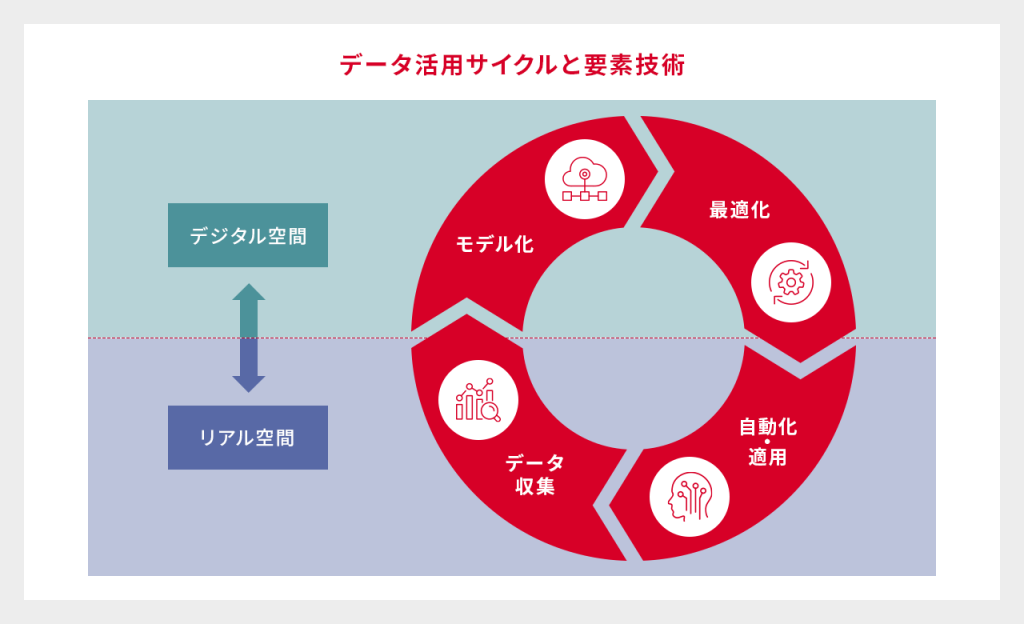

製造業DXの根底には、リアル空間では人や組織の間で分断されがちなデータをセンシングなどの技術で収集し、デジタル空間の中でモデル化し全体最適化を行う技術があります。デジタルツインまたはサイバー・フィジカル・システムと呼ばれるコンセプトです。

技術要素を分けると以下の4つになります。

まず、「データ収集」の技術です。センシング、無線通信等、IoTなどの技術により、「製品」「設備」などのモノ、「人・組織」、「取引」情報が、いつでもどこでもネットワークを介してリアル空間から収集され、デジタル空間で蓄積されるようになっています。社員の日常業務もペーパーレス化し、オンラインコミュニケーションを導入することで、属人的になっていた業務データやナレッジが共有可能になります。

次は「モデル化」の技術です。クラウド上に蓄積された様々なデータがデジタル空間上で組み合わされ、データモデル技術、データ連携技術を活用して、数式処理が可能なモデルに組み立てられます。

続いて、「最適化」を実現する技術です。デジタル空間上では複数のモデルを組み合わせることが可能で、AI・数値解析やフォレンジックなどの分析技術により多様な切り口で最適化されます。属人的な判断や無駄な調整を排することで、意思決定の質とスピードを大幅に向上することが可能です。

最後は、再びリアル空間に戻り、「自動化・適用」を行う技術で最適化された結果が活用されます。ロボットなどの自動化技術によってダイレクトに適用することで、正確かつ迅速に処理を行うことが可能になります。生成AIやチャットボットのような対話型のインテリジェント機能を活用することによって、機械だけでなく人による作業にも適切な判断に寄与する情報を提供することができます。

また、デジタル空間で共有されたデータを解放する「データの民主化」を実現する技術的な基盤にもなります。加えて、BIやローコードツールなどを広く利用できるようにすることで、ビジネスの現場で誰もがいつでも最新のデータを活用できる環境を作ることができます。

このような技術により、業務のデジタル化が実現し、業務の属人化を排し、ナレッジを共有し、業務の生産性と柔軟性を向上することが可能になります。

要素技術

| データ収集 |

・センシング技術 |

発生点に近い場所であらゆるデータをデジタル化 |

| モデル化 |

・クラウド |

データを共有し、分析・活用できるようにモデル化 |

| 最適化 |

・AI・アナリティクス |

データ駆動型で属人性を排し、意思決定の質とスピードを向上 |

|

自動化・適用 |

・ロボティクス・自動化 |

自動化や対話型のインテリジェント機能で実務に適用 |

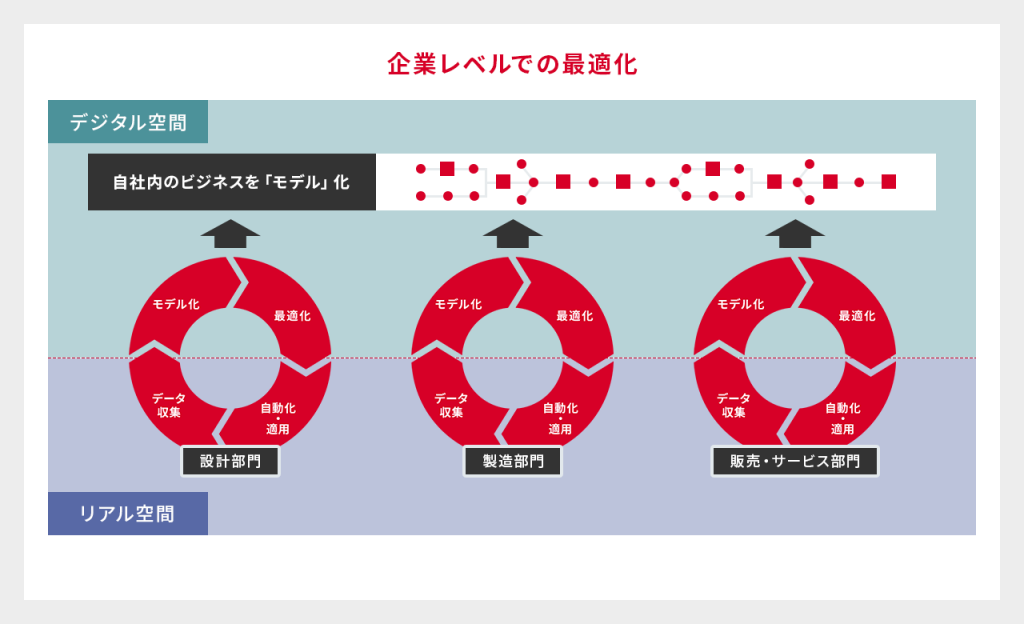

「繋がり」の創出による企業レベルでの改革

この仕組みは、個人や部門レベルでも効果はありますが、その神髄は部門間の壁を越える繋がりを作ってこそ発揮されます。デジタル空間上では複数のモデルを統合することが比較的容易です。業務プロセス全体をデジタル化し、部門を跨いでモデルを共有・統合することで、複数のビジネスプロセスを横断してエンド・トゥ・エンドで全体最適化が可能になるため、企業としての生産性向上に貢献できます。

部門間の調整もルールに基づく「データ駆動型」の意思決定に転換することで、急速な市場の需要変動や災害などの緊急時などにも、企業として迅速かつ柔軟に対応できる仕組みを作ることも寄与します。

企業間連携によるビジネスモデルの革新

自社内の業務・業務プロセスをデジタル化し、データ駆動型ビジネスのケーパビリティを確保した企業は、「繋がり」を企業間連携に拡張することが可能です。企業間で情報を共有し、環境変化に対応して、生産・在庫計画を双方で最適化することで、柔軟かつ迅速に対応する能力を持つことができるようになります。

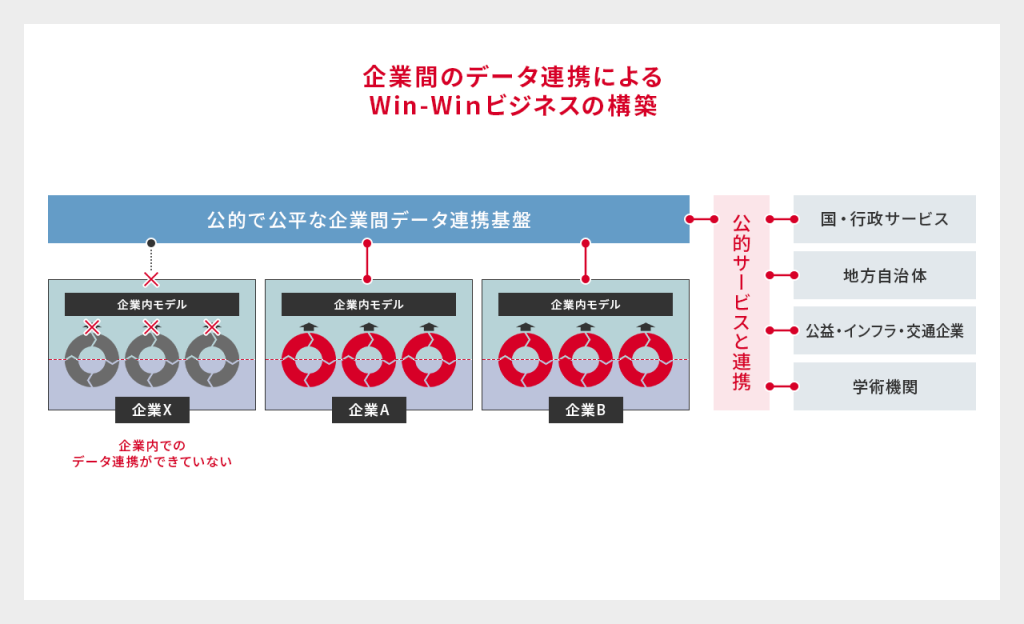

企業間でデータを連携し、取引や各種の裁定を公平に自動化するための企業間データ連携基盤の取組も国の政策として推進されています。2つの企業間でなく、多くの企業の間でオープンにデータが連携され、公平・公正な取引が実現できる環境が整備されることで、「コネクテッド社会」が実現されます。

製造業DXの価値

製造業DXが生み出す価値は、逆説めいた表現ですが、属人性を排したデジタルな意思決定と個人一人一人の自律的な情報活用の両方を実現することにあります。

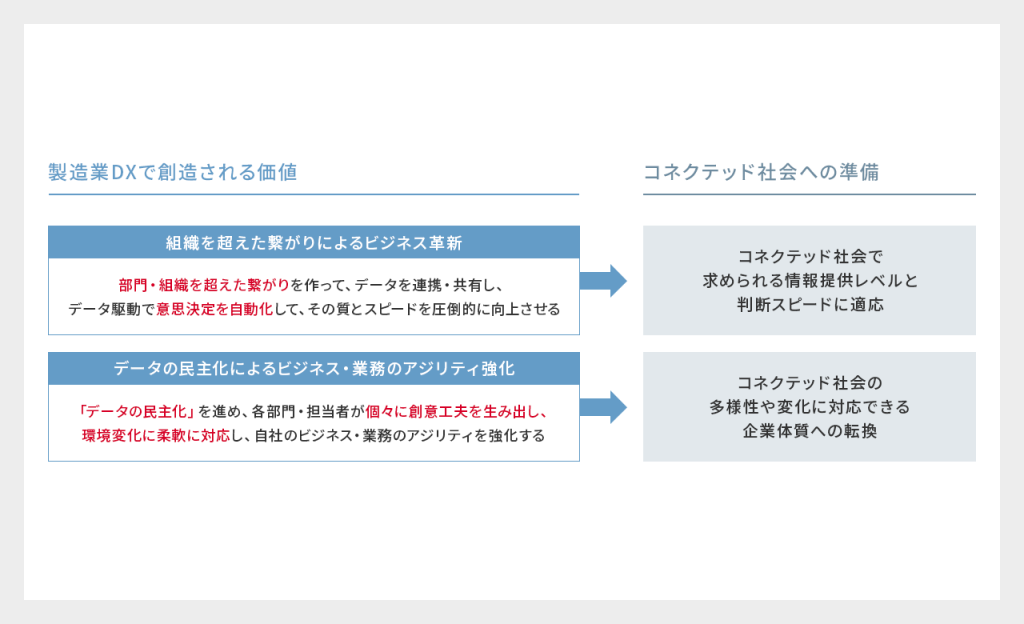

最初の価値はこれまで書いてきた通りで、「組織を超えた繋がりによるビジネス革新」です。組織を超えてデータを連携・共有し、データ駆動型で属人的な判断を排して意思決定を自動化することで、その質とスピードを圧倒的に向上させ、ビジネスの効率化と新たな付加価値の創出を実現しています。

2つ目の価値は、「データの民主化による業務のアビリティ強化」です。

デジタル空間に蓄積されたデータを個人・部署の枠を超えて広く解放し、データを活用するためにデータ分析ツール、BI、ローコード/ノーコードツール、RPAなどのIT基盤を業務部門の社員が使えるようにして、データの民主化や市民開発を推進しています。多くの企業では、DX人材の育成や成功事例の共有などの施策を展開し、ビジネスパーソン一人一人の意識改革も推進しています。このような取組みが成功すれば、個々人の創意工夫で自律的・継続的な改革を進めることができ、業務のアジリティ強化が実現できます。

この2つの価値を実現することが、コネクテッド社会に参加する条件にもなります。

「組織を超えた繋がり」で業務プロセスのデジタル化ができていなければ、コネクテッド社会が求めるビジネスのスピード感に対応できません。

「業務のアジリティ」が無ければ、様々な企業が参画するコネクテッド社会の多様性や変化を自社のビジネス拡大の機会に活用する能力が保てません。

「コネクテッド社会」実現に向けた環境整備の動向

企業間データ連携基盤の必要性

企業間のデータ連携には、データ交換のための「コネクタ」の作成、自社のデータの権利保護、企業間のマッチングの仕組み、取引相手の信用管理のなど、共通で標準化するべき機能が多くあります。

欧州で先行するGAIA-X等の企業間連携基盤の整備を受けて、国内でも非競争領域での標準化と共通基盤整備を国が主導して推進する活動が進んでいます。この共通基盤には、国や地方自治体の行政サービス、公益企業のサービス、学術団体からの支援などとの連携も検討されています。

企業間データ連携基盤の整備の動向

今後、企業間データ連携基盤の活用を推進するには、以下のような企業間のコンフリクトへの懸念事項を解消することが期待されています。

・行政のルール・サービスが、ビジネスをデジタルで完結できなくなる原因にならないか

・企業間の利益配分は一方が得をするのではなく妥当な配分ルールが作れるか

・自社のデータが流用され、権利が侵害されることは無いか

・接続仕様が標準化されず、対応負荷が大きくならないか

・多くの企業が参加できるように、アクセスが公平に提供され、誰でも参加できるか

国内では、デジタル庁/データ社会推進協議会(DSA)が推進する「DATA-EX」と、経済産業省/情報処理推進機構(IPA)が推進する「ウラノスエコシステム」で、これらの課題を解決する施策が検討されています。この両者は、2024年1月に「データ活用基盤の整備及び活用の協力に関する基本合意書」を締結し、共同で基盤整備を推進しています。

| 政府主導でのデータ連携基盤整備の取り組み | |||

| DATA-EX 分野別のデータ連携基盤の相互接続 |

ウラノスエコシステム 製造業のサプライチェーンを通じたデータ連携基盤 |

||

| 推進組織 | データ社会推進協議会(DSA) | 推進組織 | 情報処理推進機構(IPA) |

| 関連省庁 | デジタル庁 | 関連省庁 | 経済産業省 |

|

・独立した中立公平な運営者として、複数のデータ連携基盤の相互接続の機能を提供 ・第三者が構築したトラスト基盤と連携し、参加者と取り扱うデータの信頼性を担保 ・接続する「データ取引市場」により、以下を推進 |

企業間の競争が生じない「協調領域」でのデータ流通・データ連携を提供する公益デジタルプラットフォームの実現を目指し、以下の取組みを推進 <「データ連携・システム基盤」に関する設計原則> |

||

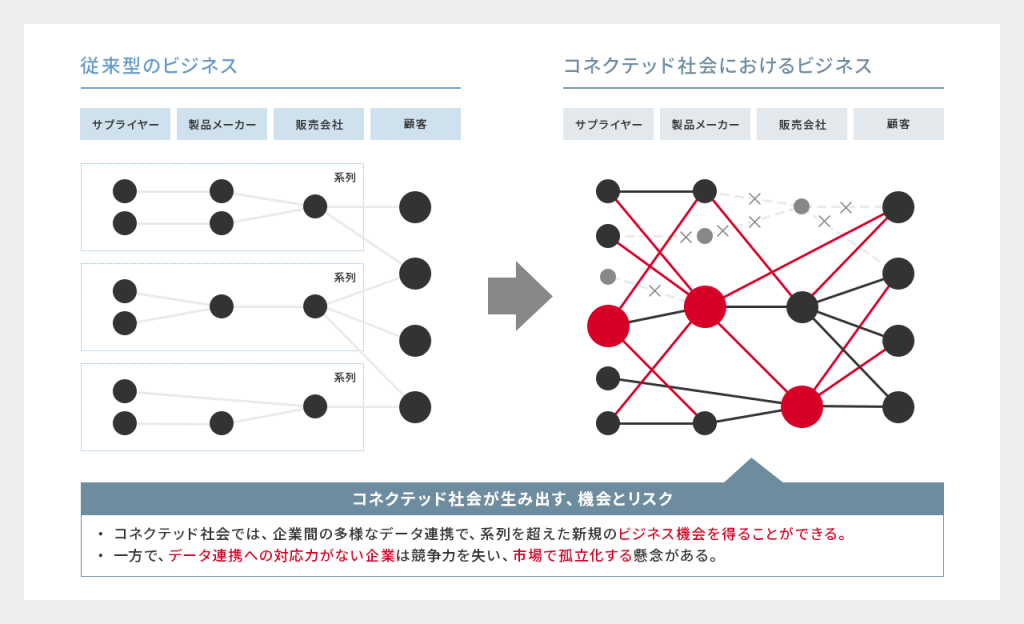

コネクテッド社会の機会とリスク

企業間データ連携基盤の整備が進み、コネクテッド社会に対応する企業が増えると、「系列」に代表される参加者が固定された取引から、多くの企業が参画するオープンな取引形態への変革が期待されます。

このような変革は国内産業を活性化し、コネクテッド社会に参加する企業は新規ビジネスへの参入機会が拡大します。一方、データ連携への対応力の無い企業は競争力を失い、市場で孤立化する懸念があります。

SHIFTからのご支援

SHIFTはデータ連携基盤等のインフラ整備から、AI・アナリティクス等のデータ利活用の支援まで、企業のDXを総合的に支援しています。また、製造業企業内でDX推進を経験し、日本の製造業の改革を支援する志を持った人材を幅広く採用してきています。

これらの技術・人材を組合せ、企業のコネクテッド社会に向けた自己変革を以下のコンサルティングやシステム導入支援などのサービスで総合的に支援いたします。

・企業のDX推進の構想・活動計画の策定

・バリューチェーン改革の推進支援

・データ収集・蓄積・分析基盤の導入支援

・トレーサビリティシステムのトライアル支援/導入支援

・DX人材育成・DX活動定着化支援

・企業間データ連携に向けたセキュリティ強化支援

ご相談はこちらから。

>>お問い合わせ