Introduction

「テレビや新聞を見ていたら、改正障害者差別解消法が2024年4月に施行 されたことを知った。でも、いったい何をすればよいのか、これからの対応でも間に合うのか。」コラムをご覧になった方の多くは、このような心配をされているのではないでしょうか。ですから、歴史や法律の細かい中身などについては別の機会にご説明させていただくとして、今回は「いま何をすべきか」「いまからでも間に合うのか」といった点に絞ってコンパクトにご説明したいと思います。

目次

障害者差別解消法とは? 目的と3つの義務

障害者差別解消法の正式名称は、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」といいます。障がいのある人もない人も、互いにその人らしさを認め合う社会を実現する(共生社会)を目指すことを目的として、主に3つの義務を課しています。

① 不当な差別的取扱いの禁止

国や市町村の役所だけでなく、会社やお店などの事業者が、障がいのある人に対して、障がいを理由にした差別を禁止するということです。

② 合理的配慮の提供

役所や事業者に対して、障がいのある人から、利用しにくいと対応を求められたときは、負担が重すぎない範囲での対応が必要であるということです。

③ 環境の整備

障がいのある人が日常や社会のなかで活動しやすいように環境の整備をおこなうといった具体的な合理的配慮が必要であるということです。

ここでよく質問されるのは、自分の会社は上記法律の対象となるのか、ということです。結論からいうとYesです。なぜなら、上記に出てきた「事業者」とは、会社やお店はもちろん、ボランティアなど継続してサービスを提供するところはすべて含まれるからです。

また、勘違いしやすいのは、障がい者という言葉です。なんとなく、障害者手帳をもっている人をイメージしませんか。しかし、ここでは身体障がいのある人、知的障がいのある人、精神障がいのある人など、日常生活や社会生活でかなりの制限を受けているすべての人が対象です。ですから、自由が効きにくい高齢者なども含みます。

参照元

内閣府「障害を理由とする差別の解消の推進」

(https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai.html)

内閣府「「合理的配慮」を知っていますか?」

(https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/pdf/gouriteki_hairyo/print.pdf)

改正前と改正後。何が変わったのか

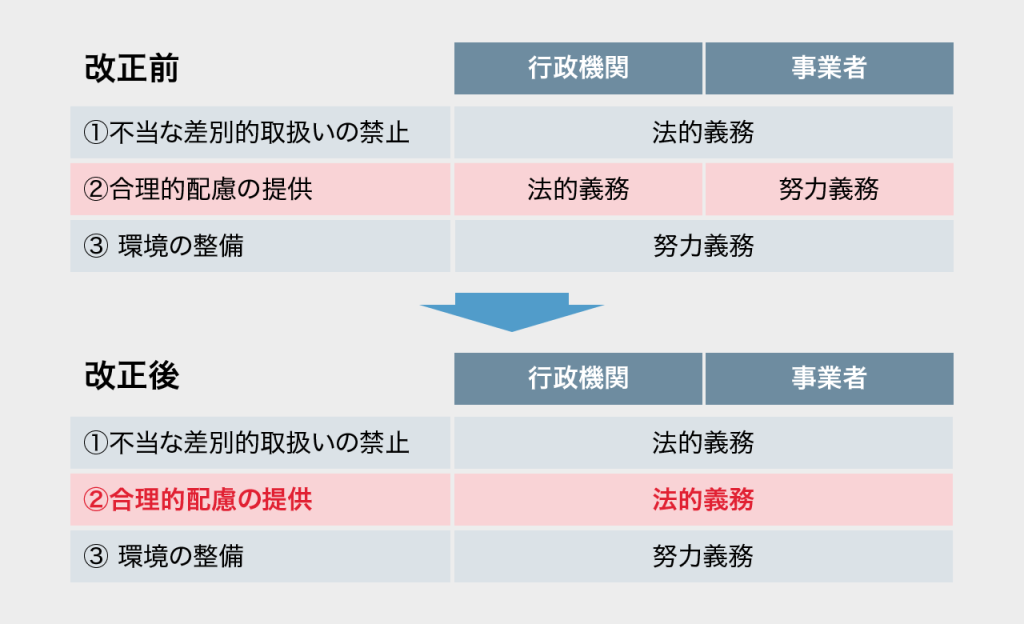

障害者差別解消法の最初の施行は2016年(制定は2013年)でした。そして今回、改正されて新たに施行されたのが2024年4月。多くの方は、2016年の施行時の記憶はあまりないのではないかと思います。ですが、なぜ今回は、TVや新聞などのメディアで取りあげられるほど注目されているのか。それは、みなさんがかかわっている製品やサービスも、直接影響を受けるからです。それをひと目で理解しやすいように整理したのが、以下の図です。

赤字をご覧ください。「合理的配慮の提供」が、事業者も「努力義務」から「法的義務」に変わっています。努力義務とは「~するよう努める」という主体者の意志を含んだ意味です。一方、2024年から適用される法的義務とは、法的拘束力があるということですから、違反した際は罰則もありうるということです。

ですが、慌てないでください。いまから「何をすべきか」「間に合うのか」について丁寧に説明していきます。

参照元

内閣府「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」

(https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/law_h25-65.html)

重要なことは「環境の整備」

罰則もありうると聞いて驚いた方もいるのではないでしょうか。でも考えてみてください。障がいのある人もない人も、互いにその人らしさを認め合う社会を目指すのですから、配慮がなく対応を求められて無視するようなことがあってはなりません。「合理的な配慮」とは、ある意味当たり前のことです。ですから、過度に意識する必要はないのです。今回の改正でもっとも意識すべきは、3つ目の義務である「環境の整備」です。

障害者差別解消法の改正にあわせて、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針も改定されました。このなかで、環境の整備は、事前に改善すべきこととして、改正前と同じく次のように書かれています。

※ 障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(令和5年3月14日閣議決定)

a)施設や 設備のバリアフリー化

b)意思表示やコミュニケーションの支援

c)円滑な情報の取得・利用・発信のための情報アクセシビリティの向上 など

Web・アプリ担当者の方に注目いただきたいのが、c)の情報アクセシビリティです。合理的配慮の提供をおこなうための環境の整備の一例として、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」では、Webアクセシビリティがつぎのように言及されているのです。

- オンラインでの申込手続が必要な場合に、手続を行うためのウェブサイトが障害者にとって利用しづらいものとなっていることから、手続に際しての支援を求める 申出があった場合に、求めに応じて電話や電子メールでの対応を行う(合理的配慮の提供)とともに、以後、障害者がオンライン申込みの際に不便を感じることのないよう、ウェブサイトの改良を行う- ※一部抜粋

ここまで読んできたならおわかりになると思いますが、障害者差別解消法=(イコール)Webアクセシビリティではありません。あくまで、障がい者から合理的配所の提供を求められる可能性を低くするために、Webアクセシビリティについて事前の環境整備が重要であるといっているのです。

参照元

内閣府「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」

(https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai/kihonhoushin/honbun.html)

まだ間に合うWebアクセシビリティへの取り組み

Webアクセシビリティとは、「Web」+「Access」+「Ability」の略。つまり、誰でも利用できるWebサイト、という意味です。この実現を目指して早急に対応することはもちろんですが、2024年4月から合理的配慮が提供されていないといってすぐに罰せられるわけではありません。ですので、まずはしっかりと方針や計画をたてて改善に取り組みましょう。

取り組む方法としては2つあります。1つは、自分たちだけ(自社内)でWebやアプリのアクセシビリティに関する検査やそれを意識した開発をおこなうこと。もう1つは、我々のようなWebアクセシビリティの検査や開発についての知見や実績をもつ外部の企業に依頼することです。

方法を2つご紹介しましたが、共通していることもあります。それは、国際規格をもとにおこなうということです。この国際規格で最も有名なものは、「WCAG(Web Content Accessibility Guidelines)」です。1994年に創設されたWeb技術の標準化を目指すW3C(World Wide Web Consortium)が作成しました。いまでは、ISO/IECやJIS(日本産業規格)とも連携して規格の統一化もおこなわれています。WCAGには、障がいがあっても利用しやすいWebサイトやアプリを目指すための観点が載っており、AからAAAまで3段階の適合レベルがあります。現在、日本語訳もされて一般的に使われているバージョンは2.1で、78個の項目があります。

ここから先の話は、より専門的になります。詳しく知りたい方は、次のようなサイトで情報を収集することもできますのでご覧ください。ですが、コラムの冒頭で書いたように、多くの方が「いま何をすべきか」「いまからでも間に合うのか」を自社の製品やサービスに当てはめて具体的に知りたいでしょうから、そのような時はSHIFTのお問い合わせ窓口までお気軽にお問合せください。

参照元

WCAG「WCAG2.1 ガイドライン(英語)」

(https://www.w3.org/TR/WCAG21/)

ウェブアクセシビリティ基盤委員会

(https://waic.jp/translations/WCAG21/)

デジタル庁「ウェブアクセシビリティ導入ガイドブック」

(https://www.digital.go.jp/resources/introduction-to-web-accessibility-guidebook)

>>関連サービスについて

UXサービスページ「アクセシビリティ検証」

>>関連コラム

【WCAG解説シリーズ】第1回 WCAGとは?