-

- DX

機能要件とは?非機能要件との違いや決定ステップ、注意点を解説

システムを開発する際に重要なのは、開発技術や設計手法、開発ツールや環境などの優劣だと思われがちですが、実はそうともいいきれません。優れたシステムを開発するためには、機能要件を詳細に漏れなく定義することが重要です。 機能要件とは、情報システムが提供する機能に関する要件のことで、開発の最初に定義します。この機能要件が明確に漏れなく定義されなければ、そのあとの工程で優秀なシステムエンジニアやプログラマーが開発を担当しても、品質が確保されたシステムをつくるのはむずかしいでしょう。機能要件を決める工程は、システム開発のなかでもっとも重要な工程といえるのです。 この記事では、機能要件とは何か、非機能要件との違いや機能要件の決定ステップ、機能要件決定時の注意点について解説します。

2025.07.01詳しく見る -

- DX

スクラッチ開発とは?パッケージ開発との違いやメリット・デメリット、流れについて解説

企業活動の効率化や生産性の向上、顧客満足度の向上などのために、適切な業務システムやツールを開発することは非常に重要です。しかし、システムやツールの開発方法にはさまざまなものがあるため、目的や規模、機能などに応じて最適な方法を選ぶことが重要です。 自由度の高い開発をしたいなら、ゼロの状態から開発を行うスクラッチ開発が適しています。 この記事では、スクラッチ開発とは何か、パッケージ開発との違い、スクラッチ開発によるメリットやデメリットなどについて解説します。

2025.07.01詳しく見る -

- AIソリューション

- DX

CNN(畳み込みニューラルネットワーク)とは?構造や活用例をわかりやすく解説

AIの技術はあらゆる分野に浸透しており、日常生活やビジネスシーンでなくてはならないものとなりました。AI技術のなかでも、機械学習やディープラーニングの分野の進化は目覚ましく、さまざまなアルゴリズムが登場しています。 そのなかでも、人間の脳神経を模したニューラルネットワークの一つであるCNN(畳み込みニューラルネットワーク)は、高度な画像認識が可能です。CNNの技術は、自動運転技術や医療の現場など、幅広い分野で役立っています。 この記事では、CNNとは何か、その構造や具体的な活用事例などについて解説します。

2025.06.27詳しく見る -

- DX

ソフトウェア開発とは?種類や流れ、代表的なモデルなどをわかりやすく解説

いまやビジネスや個人の生活などあらゆる分野で、ソフトウェアはなくてはならないものです。多種多様なソフトウェアが開発され、その開発手法もさまざまなものが登場しています。 この記事では、ソフトウェア開発とは何なのか、その種類や流れ、代表的な開発モデルなどについて解説します。

2025.06.20詳しく見る -

- DX

インセプションデッキとは?10の質問と答え、活用方法について解説

システム開発の手法は、最初にプロジェクト全体の計画を立てて一度の開発で完成させるウォーターフォール開発から、短い期間で開発を繰り返すアジャイル開発に移り変わってきています。アジャイル開発はその開発スタイルから、開発期間中でも顧客の要望や仕様変更に柔軟に対応できるというメリットがあります。 このアジャイル開発で、関係者同士が共通認識をもつために使われるのが、インセプションデッキと呼ばれる手法です。 この記事では、インセプションデッキとは何か、その構成要素や活用方法について解説します。

2025.06.20詳しく見る -

- DX

エクストリームプログラミング(XP)とは?5つの価値やプラクティスについて解説

顧客からの要望や仕様変更などに柔軟に対応できるアジャイル開発という開発手法が、多くの開発現場でとり入れられるようになりました。そのアジャイル開発のなかに、エクストリームプログラミング(XP)という開発の試みが存在します。最初に計画は立てるものの、臨機応変に開発を進めるというもので、開発者が顧客からの要望により柔軟に対応できるのがもっとも大きなメリットです。 この記事では、エクストリームプログラミング(XP)とはどのようなものなのか、エクストリームプログラミングの5つの価値やプラクティスについて解説します。

2025.06.18詳しく見る -

- DX

システム開発とは?工程や手法、依頼時のポイントまでわかりやすく解説

IT技術が急速な進化を遂げ、いまや世のなかの多くのことが、ITシステムの力を借りなければ成り立たなくなっています。そのITシステムを開発するためのシステム開発は、非常に重要な業務です。外部のシステム開発会社に、システム開発を依頼するケースも多いでしょう。 しかし、システム開発では具体的にどのようなことを行うのか、工程や手法はどのようになっているのかを知らない方も多いでしょう。システム開発とはどのようなものなのかを正しく認識しなければ、外部企業に適切に依頼することはむずかしいはずです。 この記事では、システム開発とは何か、その工程や手法、依頼する際のポイントなどについて解説します。

2025.06.18詳しく見る -

- DX

SCMの再定義:分断と再構築の時代をどう勝ち抜くか

2025.06.13詳しく見る -

- DX

オペレーショナルエクセレンスとは?意味や実践方法などについて解説

企業は、生産や販売などのさまざまな業務を進める際に、業務の効率化や生産性の向上を目指す必要があります。業務効率が悪いと無駄なコストが生じますが、業務の自動化やDXを進めることで、製品の品質や顧客満足度の向上にもつながります。 各企業が、業務オペレーションの効率化を目指す際に重要視されるのが、オペレーショナルエクセレンスです。 この記事では、オペレーショナルエクセレンスとは何か、その意味や実践方法などについて解説します。

2025.06.05詳しく見る -

- DX

プロダクトライフサイクルとは?各段階の特徴・戦略、注意点について解説

製品の売上高の推移を4つのステージにわけて考える「プロダクトライフサイクル」という用語をご存じでしょうか?プロダクトライフサイクルとは、製品の売上のステージを、導入期、成長期、成熟期、衰退期にわける考え方です。それぞれのステージには特色があり、正しく理解することで、適切な販売戦略を講じることが可能です。 この記事では、プロダクトライフサイクルについて、各段階の特徴、戦略、注意点などを解説します。

2025.06.04詳しく見る -

- AIソリューション

- DX

人工知能(AI)とは?仕組みや種類、活用するメリット・デメリット、導入事例について解説

人工知能(AI)が社会やビジネスに急速に広まり、いまやAIはなくてはならないものになりました。しかし、AIとは具体的にどのようなものなのか、正しく理解している人は少ないのではないでしょうか? AIは、人が実現する知性や知覚を人工的に再現するものといわれていますが、決まった定義はありません。 そこで、この記事ではAIとは何か、その仕組みや種類、AIを活用するメリットやデメリット、具体的な導入事例などについて解説します。

2025.06.05詳しく見る -

- AIソリューション

- DX

顔認証システムとは?仕組みや導入するメリット・注意点、活用事例を解説

オフィスの入退室時やスマートフォンのロック解除時などに、顔認証システムの導入が進んでいます。自社の社内システムやオフィスなどに、顔認証システムを導入したいと考えている場合、その仕組みやメリットを詳しく知りたいと考えている企業も多いでしょう。 ここでは、顔認証システムについて、その仕組みや導入するメリット、注意点、実際の活用事例などを解説します。

2025.06.02詳しく見る -

- AIソリューション

- DX

プロンプトエンジニアリングとは?代表的な手法や実践例を解説

ChatGPTなどの大規模言語モデル(LLM)を活用する際に欠かせないのが、プロンプトです。生成AIにプロンプトと呼ばれる指示や命令を入力することで、検索結果や分析結果などを得られ、入力するプロンプトによって回答の質が大きく変わります。 そこで役に立つのが、プロンプトエンジニアリングです。プロンプトエンジニアリングとは、プロンプトを適切に作成して、最適な結果を得るための方法や技術です。 この記事では、プロンプトエンジニアリングとは何か、プロンプトエンジニアリングを行うメリットや代表的な手法などについて解説します。

2025.06.02詳しく見る -

- AIソリューション

- DX

Leonardo.Aiとは?機能やメリット、使い方、プロンプトのつくり方を解説

プロンプトで指示を出すだけで、簡単にほしい画像を生成してくれる画像生成AIツールが注目を集めています。画像生成AIツールにはさまざまな種類がありますが、この記事ではLeonardo.Ai(レオナルドAI)について詳しくご紹介します。 Leonardo.Aiとはどのようなものなのか、具体的な機能やメリット、使い方、プロンプトのつくり方などをみていきましょう。

2025.06.09詳しく見る -

- AIソリューション

- DX

AIモデルとは?学習方法ごとに分類やつくり方、課題について解説

近年、AIはビジネスに欠かせないものとなっています。AIツールによって製品デザインやコンテンツを制作する、大量のデータを分析してマーケティング戦略に活かすなど、活躍の場が広がっています。 しかしながらAIモデルを導入し、安定して運用を継続するのは、現時点ではそう簡単なことではありません。導入だけでなく運用にも多大なコストがかかるためです。扱いが非常にむずかしいAIモデルを企業が採用して費用対効果を得るためには、まずはAIモデルについて正しい知識を身に着ける必要があります。そして、AIプロジェクトの実現のために必要なコストについても正しい理解が求められます。 この記事では、AIモデルとは何なのか、学習方法の分類、AIモデルの作成方法や課題などについて解説します。

2025.05.27詳しく見る -

- DX

製造業DXとコネクテッド社会 ~期待と課題~ 第3回:多様な製造業DXを支える DXガバナンスとDX人材

2025.05.27詳しく見る -

- DX

製造業DXとコネクテッド社会 ~期待と課題~ 第2回:コネクテッド社会で求められるIT基盤とIT推進体制

2025.05.12詳しく見る -

- DX

インクリメントとは?スクラム開発における意味や目的、評価方法を解説

インクリメントとは、スクラム開発における作成物のことです。アジャイル開発の手法のひとつであるスクラム開発では、インクリメント、プロダクトバックログなど、独自の言葉が使われるため、わかりにくいと感じる方も多いかもしれません。 この記事では、インクリメントとは何か、スクラム開発における言葉の意味や目的などについて解説します。

2025.05.09詳しく見る -

- DX

生産管理システムとは?主な機能や導入するメリット、選び方を解説

生産管理システムとは、製造現場の生産計画、予算管理、資材管理、工程管理、在庫管理、品質管理などで、あらゆる情報を効率的に管理するシステムのことを指します。現場に必要なデータを一元管理することで、製造現場における効率化や最適化、納期の遵守、品質の向上、コストの削減などを実現します。 この記事では、生産管理システムとはどのようなものなのか、その主な機能や導入するメリット、選び方などについて解説します。

2025.05.02詳しく見る -

- DX

製造業DXとコネクテッド社会 ~期待と課題~ 第1回:製造業DXが作り出す「繋がり」とコネクテッド社会

2025.04.25詳しく見る -

- DX

スプリントとは?アジャイル開発での重要性や体制、作業プロセスを解説

近年、短いスパンで繰り返し開発を行うことにより、顧客の要望に臨機応変に対応できる「アジャイル開発」が注目を浴びています。 アジャイル開発のフレームワークである「スクラム」では、1~4週間程度の期間で設計・開発・テストを行い、この開発期間のことを「スプリント」と呼びます。スクラムによる開発をスムーズに進めるためには、スプリントを上手に組み立てていかなければなりません。 この記事では、スプリントとは何か、スプリントを活用するメリット、デメリットと課題、体制と役割、スプリントを成功させるためのポイントについて解説します。

2025.04.22詳しく見る -

- DX

販売管理システムとは?機能一覧・クラウド型の特徴・選び方・比較ポイントを解説

販売管理システムとは、販売プロセス全般の管理、在庫管理、購買管理などの販売に関する業務全般を一元管理するシステムです。販売管理システムを導入することで、これらの業務が効率化されるだけでなく、コストの削減や経営判断の迅速化などが見込めます。 しかし「販売管理システムとは、具体的にどのようなことを実現できるシステムなのか」「導入するとメリットがあるのか」などがわからないという方も多いでしょう。 この記事では、販売管理システムとは何か、主な機能や導入するメリット、システムの選び方や比較ポイントなどについて解説します。

2025.04.30詳しく見る -

- DX

イテレーションとは?意味やスプリントとの違い、開発の流れについて解説

イテレーションとは、短い期間で開発を繰り返すアジャイル開発で用いられる言葉です。アジャイル開発では1~数週間程度で設計、開発、テスト、改善を繰り返しますが、この開発期間のことをイテレーションと呼びます。このような開発手法を導入することで、顧客の要望や課題の改善などを盛り込みながら、すばやく開発を進めることが可能です。 この記事では、イテレーションとは何か、イテレーションのメリット、イテレーションの流れや開発を円滑に進めるためのポイントなどを解説します。

2025.04.30詳しく見る -

- AIソリューション

- DX

生成AIの活用事例10選|導入のメリットや効果的な活用方法も解説

生成AIは、いまや企業活動になくてはならないものになりつつあります。業務報告書やメール文言の作成、企業サイトやSNSでの広報用のコンテンツ作成などにおいて、生成AIを活用すれば業務効率の大幅な向上が期待できます。 しかし「生成AIツールを導入しても企業内になかなか広まらない」「セキュリティの問題などもあり導入がむずかしい」などの課題を抱えている企業も多いのではないでしょうか? この記事では、生成AIの活用事例10選、生成AIを導入するメリットや効果的な活用方法などについて解説します。

2025.04.30詳しく見る -

- DX

在庫管理システムとは?主な機能や導入するメリット、選び方を解説

製造業や小売業などにおいて、製品や商品を適切に管理する在庫管理業務は重要です。しかし、商品の種類が多すぎて管理ミスが起こりやすい、関係部署との連携がむずかしいなどの課題を抱えているケースも多いでしょう。そこで役に立つのが、在庫管理システムです。 この記事では、在庫管理システムとは何か、その主な機能や導入するメリット、適切な選び方などについて解説します。

2025.04.18詳しく見る -

- DX

モダナイゼーションとは?メリットや主な手法、進め方について解説

モダナイゼーションとは、レガシーシステムと呼ばれる老朽化したシステムや古いプロセスなどを、近代化または最適化することを指します。 レガシーシステムを使いつづけると、システムの維持運用に多大なコストがかかるだけでなく、セキュリティ上の問題も抱えつづけることになります。そのため、レガシーシステムを抱える企業は、モダナイゼーションに取り組むことが急務といえるでしょう。 この記事では、モダナイゼーションとはなにか、メリットや具体的な手法、進め方などについて解説します。

2025.04.22詳しく見る -

- DX

スマートシティとは?メリットや実現に必要な技術、日本・海外での事例を解説

近年、『スマートシティ』という言葉を耳にする機会が増えました。これは、都市全体が高度なデジタル技術によって管理・運営されることで、都市機能を最適化した未来型のまちづくりのことです。 スマートシティ構想は、すでに各地域で具体的な取り組みがはじまっていて、実現段階へと移行しつつあります。 この記事では、スマートシティの概要と実現により得られるメリット、実現のために必要な技術や仕組み、課題などについて解説します。

2025.03.28詳しく見る -

- DX

基幹システムとは?ERPとの違いやメリット・注意点、選び方を解説

企業が生産性を向上させつつ、ビジネスを遂行するためになくてはならないのが、基幹システムです。基幹システムを導入することで、販売管理や受発注管理、財務会計などの中核となる業務を効率よく進められます。 ここでは、基幹システムについて、主なシステムの種類や導入するメリットと注意点、基幹システムを選ぶ際のポイントや導入手順などについて解説します。

2025.03.28詳しく見る -

- DX

デジタルツインとは?メタバースとの違いやメリット、活用事例を解説

近年、IoTやAI、ARなどのデジタル技術の発達に伴い、デジタルツインという言葉が注目を集めています。 デジタルツインとは、仮想の世界に実在する環境を再現する技術です。現実には実現がむずかしい状況をシミュレーションすることが可能で、製造業や生産現場などに大きな変革をもたらすことが期待されています。 この記事では、デジタルツインとは何か、そのメリットや実現できること、デメリットや活用事例などについて解説します。

2025.03.28詳しく見る -

- DX

観光DXとは?メリットや国内外での事例、官公庁の制度について解説

近年、多くの企業や政府などがDXの取り組みを進めていますが、観光の分野でもDXが進められていることをご存じでしょうか?観光分野のDXは「観光DX」と呼ばれており、デジタル技術を活用して、観光業の効率化や新たなビジネスモデルの創出を目指しています。 ここでは、観光DXとは何か、そのメリットや成功事例、導入時の注意点やポイントについて解説します。

2025.03.31詳しく見る -

- DX

校務DXとは? 全国の取り組み状況や課題、成功に導くポイントを解説

日本の学校教育の現場では、児童や生徒に一人一台端末が貸与されるGIGAスクール構想が着々と進められています。その結果、学習系のデータなどは整備されつつありますが、校務系ネットワークとの連携が十分に進んでいないため、課題は残されたままです。 そこで、文部科学省は、教職員の働きやすさの実現と教育の高度化を目指して、校務DXという取り組みを進めています。 この記事では、校務DXとは何か、現状の取り組み状況や課題、成功に導くためのポイントなどについて解説します。

2025.03.28詳しく見る -

- AIソリューション

自治体で生成AIはどのように役立つ?導入状況や活用事例を解説

少子高齢化が進み労働人口不足が深刻化している昨今、国や都道府県などの自治体では慢性的な人手不足の問題を抱えています。そこで期待されているのが、急速に進化を遂げている生成AIの技術です。 総務省によると、令和5年12月末時点で、51.1%の都道府県で生成AIを導入済み、44.7%が実証実験中という状況でした。多くの自治体で生成AIが導入されていることがわかります。それでは、自治体で生成AIはどのように役立てられているのでしょうか? ここでは、各自治体で生成AIの活用が進んでいる背景や、生成AIを導入するメリット、導入状況、具体的な活用事例などについて解説します。

2025.03.31詳しく見る -

- AIソリューション

ニューラルネットワークとは?仕組みや種類、活用事例について解説

近年、AIや機械学習などの新しい技術がビジネスで活躍するようになりました。そのなかで、ニューラルネットワークという言葉を耳にすることもあると思います。しかし、その意味や具体的な仕組みなどを知らない方は多いでしょう。 この記事では、ニューラルネットワークとは何か、その仕組みや種類、活用事例などについて解説します。

2025.03.28詳しく見る -

- DX

防災DXとは?メリットや課題、国・自治体の取り組み事例を解説

近年、ビジネスや政治などの分野でDXが推進されていて、防災の分野でもデジタル技術の活用の取り組みが進められてきました。デジタル技術を活用して災害対応の効率化と高度化をはかるこのような取り組みは、防災DXと呼ばれます。 この記事では、防災DXとは何か、導入するメリットや課題、国や自治体の具体的な取り組み事例などについて解説します。

2025.03.28詳しく見る -

- DX

Society 5.0とは?意味や実現を支えるテクノロジー、事例について解説

日本が目指す未来社会の姿とされる「Society 5.0」をご存じでしょうか? IT技術が飛躍的に進歩して多くの情報があふれるようになり、情報過多になりすぎたことで、適切な情報共有がむずかしくなっています。組織内で情報共有がうまくいかない、分野が異なると知識を活用しにくいなどの問題を抱えていることもあるでしょう。 Society 5.0が実現できれば、テクノロジーを駆使することで、このような問題を解決できるといわれています。 ここでは、Society 5.0の概要や具体的な活用方法、活用できる業界例などについて解説します。

2025.03.24詳しく見る -

- DX

自治体DXとは?メリットや推進事例、成功させるためのポイントを解説

近年、幅広い業界にDX化の波が広がっていて、民間企業だけではなく、行政サービスにも影響を与えています。行政サービスにおけるDXは、自治体DXと呼ばれています。 自治体DXは、少子高齢化や人口減少、財政難などの問題解決に加え、自治体サービスの向上や効率化を達成するために必要不可欠なものです。ここでは、自治体DXのメリットや具体的な事例、自治体DXを成功させるためのポイントなどについて解説します。

2025.03.28詳しく見る -

- DX

教育DXとは?推進するメリットや課題、取り組み事例を解説

2018年に経済産業省がDXの推進を提唱してから、日本ではDXの動きが進んでいます。日本企業はDXを進めていかないと、世界との市場競争に勝てず、大きな損失を生むといわれています。 ところで、DX化はビジネスの世界だけでなく、教育の分野でも進んでいることをご存じでしょうか? 教育分野のDX「教育DX」とは、文部科学省が推進するデジタル技術を活用して、学校教育を充実させるための取り組みです。ここでは、教育DXとは何か、教育DXが求められている背景や得られるメリット、課題などについて解説します。

2025.03.21詳しく見る -

- DX

BPaaSとは?BPOやSaaSとの違い、活用事例、導入するメリットを解説

企業が外部に業務を委託して社内の業務効率の改善、生産性の向上、コストの削減などを目指すケースが増えています。そのような状況下で、近年注目を集めているのがBPaaSと呼ばれるサービスです。 BPaaSとは、SaaSやITツールを活用して業務を効率化し、業務プロセスの全体を外部にアウトソーシングするサービスのことです。 この記事では、BPaaSとはどのようなものか、その活用事例や導入するメリットやデメリット、導入を成功させるポイントなどについて解説します。

2025.04.30詳しく見る -

- DX

API連携とは?仕組みやメリット・デメリット、活用事例を解説

API連携という言葉を耳にすることはあっても、具体的にそれがどういうことなのか、何を実現できるのかわからない方も多いのではないでしょうか。 API連携とは、アプリケーションの機能を別のアプリケーションから呼び出す際に役立つ仕組みです。API連携の仕組みを活用すれば、新たにアプリケーションやソフトウェアを開発しなくても、すでにあるものを利用することが可能です。API連携をすることで、開発コストの削減と業務の効率化を実現できます。 ここでは、API連携の仕組みやAPI連携を活用するメリットとデメリット、実際の活用事例などについて解説します。

2025.03.28詳しく見る -

- セキュリティ

MDMとは?主な機能や導入するメリット、選び方について解説

ビジネスの現場では、テレワークやリモートワークが行われる機会が増えました。その影響で、従業員が会社用のノートパソコンやタブレット端末などを、1人1台以上もつのが当たり前になりつつあります。その結果、モバイル端末の盗難や紛失による機密情報流出のリスクが高まっているため、対策が必要です。 このような状況で役立つのが、MDM(モバイルデバイス管理)の仕組みです。ここでは、MDMの仕組みや機能、導入するメリット、製品の選び方、注意点などについて解説します。

2025.03.17詳しく見る -

- ソフトウェアテスト・品質保証

ITリテラシーとは?重要性や従業員のITリテラシーを高める方法などを紹介

ITリテラシーは、情報技術を理解し適切に活用できる能力のことで、現代社会において非常に重要なスキルです。 この記事ではITリテラシーの重要性や重要性や従業員のITリテラシーを高める方法などを紹介します。

2025.03.05詳しく見る -

- AIソリューション

- DX

Microsoft Copilot Studioとは?利用するメリットやライセンス、使い方を解説

近年、AIを活用した業務運用や顧客対応の自動化を進める企業が増えています。いまやAIを組み込んだ自動化ツールやチャットボットは、企業にとって必要不可欠な存在になりました。 現在は、プログラミングの知識などがなくても、チャットボットや自動化ツールを簡単に開発できるプラットフォームのMicrosoft Copilot Studioが注目されています。 ここでは、Microsoft Copilot Studioとはどのようなプラットフォームなのか、活用するとどのようなメリットを得られるのか、実際の活用例や料金体系などについて解説します。 ※2025年1月時点の情報に基づいて制作しています。

2025.03.05詳しく見る -

- AIソリューション

- DX

AutoMLとは?対応範囲やメリット・デメリット、おすすめツールを解説

近年、ビジネスの分野において、機械学習の技術が幅広く活用されるようになりました。しかし、機械学習モデルを構築するには、目的にあったデータを収集して適切な設定を行い、機械学習を繰り返す必要があります。そのため、機械学習に関する高度なスキルや経験が求められます。 そこで注目されているのが「自動化された機械学習」のAutoMLです。この記事では、AutoMLについて詳しくご説明したうえで、そのメリットや注意点、具体的な活用例なども解説します。

2025.03.11詳しく見る -

- AIソリューション

- DX

AI OCRとは?特徴・メリット・選定ポイントと活用事例を徹底解説!

最近は、Webサイトを利用した申し込みや手続きなどが主流になってきましたが、紙の申込書などがなくなったわけではありません。 いまだに手書きの申込書を読み取ってデータ入力する作業が必要な場面もあります。 そこで期待されているのが、AI OCRの技術です。これは、画像から文字を読みとるOCRとAIを融合させた技術で、手書き文書や伝票などの入力作業の効率化につながると期待されています。 この記事では、AI OCRとはどのような技術なのか、AI OCRを導入するメリットや実際の活用事例などについて解説します。

2025.03.03詳しく見る -

- DX

OSPFとは?仕組みや導入するメリット・注意点をわかりやすく解説

企業内でネットワークの規模が拡大し冗長化が行われるようになると、複数のネットワークの経路が選べるようになります。その際に、どの経路で通信するのが最適かを制御するのが、ルーティングプロトコルです。 ルーティングプロトコルにはさまざまな種類がありますが、OSPFはそのひとつです。OSPFは、主に大規模ネットワークで使われるルーティングプロトコルで、リンクステート型という方法で最適なネットワークのルートを選択します。 ここでは、OSPFについて、そのメリットや注意点などを解説します。

2025.02.27詳しく見る -

- DX

ブロックチェーンとは?仕組みやメリット・デメリット、活用例など基本を解説

近年、ブロックチェーンという技術が話題にのぼるようになりましたが、具体的にどのような技術なのか知らない方も多いのではないでしょうか?ブロックチェーンは仮想通貨で使われることで有名になった技術で、最近はさまざまな分野で活用されています。 この記事では、ブロックチェーンの仕組みや活用するメリット、デメリット、活用例などについて解説します。

2025.02.17詳しく見る -

- AIソリューション

- DX

プロンプトとは?意味や活用方法、書き方を例文つきでわかりやすく解説

近年、AIの技術があらゆる分野で浸透しています 。AIと対話する際に「プロンプト」という 単語がよく使われますが、具体的にどのようなものなのでしょうか? AIに質問を投げかけたり、指示を出したりすると、それに応じた回答や結果が返ってきます。このとき、私たちがAIに伝える『質問』や『指示』のことをプロンプトと呼びます。プロンプトは、AIを利用するうえで必要不可欠なものであり、適切なプロンプトを選ぶことで、得られる結果の精度を高めることが可能です。 ここでは、プロンプトとは何か、その重要性やプロンプトを書く際のポイントなどについて解説します。

2025.03.05詳しく見る -

- DX

チャットボットとは?仕組みや活用例、導入するメリットについて解説

商品やサービスの紹介サイトやECサイトなどに「何か質問はありませんか?」と聞いてくるプログラムが設置されているのを見たことがある方も多いでしょう。質問したいことを入力すると次々と質問が細分化されていき、自分の知りたいことに近い選択肢を選んでいくなどの方法で、最終的に知りたい情報を教えてくれるものです。 これはチャットボットと呼ばれるもので、人間と話しているかのように、自動的に会話を行えるコミュニケーションツールです。 この記事では、チャットボットとはどのようなものか、どのような機能が備わっているのか、具体的な活用例などについて解説します。

2025.02.25詳しく見る -

- DX

DX化とは?IT化との違いやメリット・デメリット、進め方を解説

DX、デジタルトランスフォーメーションという言葉が登場し、企業のDX化が進んでいます。しかし「そもそもDXとは何なのか」「DX化するためにはどうすればよいのか」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか? DX化は企業にとって必要不可欠であり、DX化を進めないと、働き手不足や市場ニーズの多様化への対応が後手にまわり、大きな問題が起きる可能性もあります。 この記事では、DX化について、IT化との違いやメリット・デメリット、DX化の進め方などを解説します。

2025.03.05詳しく見る -

- DX

量子コンピューターとは?特徴や従来型との違い、研究開発の状況について解説

AIやビッグデータなどのIT技術は日々進化をつづけており、次々と実用化が進んでいます。その一方で、AIツールが大量のデータを学習する、ビッグデータを解析するなど、膨大な量のデータをスピーディーに処理する高性能なコンピューターが必要です。 そこで注目されているのが、量子コンピューターです。高性能な量子コンピューターが実用化されれば、ビッグデータの解析、AI開発、医薬品の開発、金融分野などに大きな進展をもたらすといわれています。残念ながら、量子コンピューターは実用化に至っていませんが、研究は進められており、その過程でさまざまな技術が生まれているのです。 この記事では、量子コンピューターとは何か、量子コンピューターに関する問題点や今後の展望などについて解説します。

2025.02.19詳しく見る -

- AIソリューション

- DX

Vertex AIとは?利用するメリットや主な機能、使い方について解説

機械学習を活用した開発プロジェクトを進めるためには、優れたプラットフォームが必要不可欠です。機械学習のプラットフォームにはさまざまな種類の製品が存在し、今回はGoogle CloudのVertex AIをご紹介します。 Vertex AIは、Google Cloudの機械学習の統合型プラットフォームです。ここでは、Vertex AIとはどのようなプラットフォームなのか、Vertex AIの機能やメリットなどを解説します。

2025.02.19詳しく見る -

- AIソリューション

- DX

GPT-4o APIとは?できることや料金、使い方、注意点をわかりやすく解説

質問を入力すると、まるで人間が答えたかのような回答を返してくれるChatGPTサービスは、近年さまざまな場面で活躍しています。このChatGPTには「GPT-4o API」というサービスがあるのをご存じでしょうか? GPT-4o APIの活用により、ブラウザからChatGPTを利用するだけではなく、自社で開発したシステムなどと連携して、ChatGPTを利用できます。そして、ChatGPT の機能を組み込んだ自動応答システムの開発や、プログラミングコードの作成などが可能です。 この記事では、GPT-4o APIについて、実現できることや料金体系、使い方、利用時の注意点などを解説します。

2025.01.31詳しく見る -

- DX

BPRとは?意味やBPOとの違い、メリット・デメリット、進め方について解説

既存の業務に無駄が多い、細かい改善の積み重ねだけでは根本的な改善を行うことがむずかしいなど、業務改善に限界を感じている企業も多いのではないでしょうか。そこで必要とされているのが、BPRです。BPRとは、ビジネスプロセスの観点から、組織の構造、業務フロー、業務システムなどを見直して、業務を改革することを指します。 この記事では、BPRとは何か、メリット・デメリット、具体的な手法、進め方、成功させるためのポイントについて解説します。

2025.01.24詳しく見る -

- AIソリューション

- DX

画像生成AIとは?ビジネスでの活用事例や注意点、代表的なモデルを解説

近年はAI技術が急速に進歩し、いまやビジネスに欠かせない要素になりました。なかでも画像生成AIの進化は著しく、誰でも簡単にイラストや写真を生成できるため、ビジネスに画像生成AIの技術を活用するケースも増えています。 しかし、画像生成AIツールをビジネスに使う際に「著作権などの問題はないのか」「どのようなツールがあるのか」などと疑問をもつ方も多いでしょう。 この記事では、画像生成AIについて、活用事例や利用時の注意点、代表的なモデルなどを解説します。

2025.01.23詳しく見る -

- AIソリューション

- DX

RNNとは? LSTMやGRUとの違い、特徴、活用事例をわかりやすく解説

ニューラルネットワークとは、人間の脳の働きに似た方法で、データを処理する機械学習プログラムです。近年、AIの技術は目覚ましい進化を遂げ、ニューラルネットワークにおいても、次々と新しい技術が生まれています。 そのなかでもRNN(回帰的なニューラルネットワーク)は、株価の予測や自然言語処理などの時系列データを扱うことが得意なモデルです。そして、ニューラルネットワークは日々進化しており、RNNが改良されたLSTMやGRUなどのモデルも登場しています。 この記事では、RNNについて、LSTMやGRUとの違い、活用事例や構成要素などを解説します。

2025.01.31詳しく見る -

- DX

RFPとは?意味やRFQ・RFIとの違い、構成要素、書き方について解説

企業がITベンダーにシステム開発や業務委託を依頼する際は、要件や要望、制約条件などを正しく発注先に伝える必要があります。その際に重要な役割を果たすのが、RFP(提案依頼書)です。 RFPには、依頼する内容についての概要や目的、要件、制約条件、予算、スケジュール、納期などを記述します。しかし「具体的にどのように書けばよいのかわからない」という悩みを抱えている人も多いでしょう。 この記事では、RFPの構成、作成から契約までの流れ、作成時のポイントなどについて解説します。

2025.01.31詳しく見る -

- DX

VLANとは?仕組みや導入するメリット、種類、セキュリティ対策について解説

社内ネットワークなどを構築する際に欠かせない技術が、VLANです。しかし「VLANとは何か詳しく知らない」「どのような種類のVLANが自社のネットワークに適しているのかわからない」などのケースも多いでしょう。 この記事では、VLANについて、その種類、必要なセキュリティ対策などを解説します。

2025.01.27詳しく見る -

- DX

PaaSとは?SaaSやIaaSとの違い、サービス例、メリットについて解説

システムやアプリケーションの開発・運用を行う際には、開発環境やシステムを運用する環境が必要です。しかし、ネットワークやサーバー、OS、ミドルウェアなどのプラットフォームを自社内ですべて用意するのは、コスト面や運用面の問題でむずかしいというケースも多いでしょう。そのような場合に適しているのが、PaaSです。PaaSは、インターネットを経由して、開発プラットフォームや運用環境を利用できるクラウドサービスです。 この記事では、PaaSの具体的なサービスの例、PaaSを導入するメリットや注意点、サービスを選ぶ際のポイントなどについて解説します。

2025.01.15詳しく見る -

- DX

VUCAとは?意味や次の時代に必要とされるスキル・組織づくりについて解説

現代は、国家・地域間の紛争、コロナ禍によるパンデミック、AIの進化やデジタル化など、不確実な要素が多い時代です。VUCAとは、このように先行きが不透明で、将来を予測することがむずかしい状態のことを指す言葉です。刻々と状況が変化する現代において、企業の経営者は適切に情報を収集して、判断を下していかなければなりません。 この記事では、VUCAとはどういうことなのか、VUCA時代に必要なスキルや、VUCAに対応した組織づくりのポイントなどについて解説します。

2025.01.31詳しく見る -

- DX

IaaSとは?SaaSやPaaSとの違い、導入するメリット、選び方について解説

IaaSとは、サーバーやハードディスク、ストレージ、ネットワークなど、ITインフラを提供するクラウドサービスのことです。IaaSはどのようなケースで利用すべきなのか、自社で実際に活用できるのかなどを知りたいという方も多いでしょう。 この記事では、IaaSとは何か、SaaSやPaaSとの違い、サービスの例や導入するメリット、注意点などについて解説します。

2025.01.17詳しく見る -

- AIソリューション

- DX

Googleの画像生成AI「ImageFX」とは?使い方や注意点を解説

近年はさまざまなAI生成サービスが登場しており、GoogleのAI画像作成サービス「ImageFX」が注目を集めています。ImageFXではどのようなことを実現できるのか、使い勝手はどうなのか、生成された画像の質は高いのかなど、気になることも多いでしょう。 ここでは、ImageFXとは何か、利用するメリットや実際の使い方、プロンプトのつくり方、注意点などについて解説します。 ※2024年12月時点の情報に基づいて制作しています。

2025.01.20詳しく見る -

- DX

CI/CDとは?開発における必要性やメリット、おすすめツールを解説

アプリケーションやシステムを開発する際には、開発作業そのものだけではなく、ソースの統合作業やリリース作業なども重要な要素です。機能追加やバグ改修などが頻繁に発生する場合、その都度手作業でソースの統合やテストを行うと、納品期限に間にあわない場合もあります。またリリース作業にミスが発生すれば、アプリケーションが起動しないなどの問題が起きてしまうでしょう。 このような作業ミスや遅れなどを防ぎ、顧客環境にスムーズにリリースするために必要なのが「CI/CD」です。CI/CDとは、ソースの統合や本番環境への適用など、一連の作業を自動化する開発手法です。 この記事では、CI/CDについて、導入するメリットや代表的なツールなどを解説します。

2024.12.26詳しく見る -

- DX

DX(デジタルトランスフォーメーション)とは?なぜ必要なのか、進め方もあわせて解説

経済産業省が2018年にDXの推進を提唱してから数年が経過しましたが、いまだにDXを進められていない企業も多いのではないでしょうか。その後、2020年初頭には新型コロナウィルス感染症が猛威を振るい、さらに自然災害や世界各地で起こる紛争など不確実な要素が増え、DX化がますます求められています。 しかし、DXとはそもそも何なのか、どのような対応を行えばよいのかわからないという悩みを抱える方も多いでしょう。 この記事では、DXに関する基本情報、DXはなぜ必要なのか、DX導入のメリットや進め方などについて解説します。

2024.12.10詳しく見る -

- DX

WANとは?LANとの違いや構築費用、注意点をわかりやすく解説

WANという言葉がネットワーク用語であることは知っていても、具体的にどのようなものかわからないという人も多いのではないでしょうか?「LANは知っているが、WANとは何なのか?」「WANがあるとどのようなメリットを得られるのか」などの疑問をもつ人もいるでしょう。 この記事では、WANとLANの違い、WANの種類、費用相場や構築時の注意点などについて解説します。

2024.12.20詳しく見る -

- AIソリューション

- DX

ハルシネーションとは?発生する原因や改善方法、トラブル防止のための対策を解説

生成AIの技術は日々進化を遂げており、ChatGPTなどをビジネスに活用する企業が増えてきました。コンテンツ生成や文書の作成、新しいアイデアの創出など、さまざまな分野で生成AIが活用されています。 AIの技術が進化したとはいえ、AIが導き出した結果が必ずしも正しいとはいえません。「ハルシネーション」と呼ばれる、AIが誤った結果を出力する現象が起こることもあります。現在のAI技術では、ハルシネーションの発生を確実に防ぐ方法はありません。しかし、ハルシネーションによるトラブルを防ぐための対策を講じることは可能です。 この記事では、生成AIで発生するハルシネーションの問題について、原因や改善方法などについて解説します。

2024.12.13詳しく見る -

- DX

DHCPとは?仕組みや利用するメリット・注意点をわかりやすく解説

DHCPとは、ネットワーク内でIPアドレスを自動的に割りふる仕組みのことです。この仕組みを利用することで、ネットワーク管理作業の負担が軽減されます。 ネットワーク接続の際によく使われますが、実はどのような仕組みになっているのか、詳しく知らないという方も多いでしょう。 この記事では、DHCPの仕組み、利用するメリット・デメリットなどについて解説します。

2024.12.19詳しく見る -

- AIソリューション

- DX

OpenAI APIとは?モデルの種類やできること、メリット・注意点を解説

ChatGPTの開発元であるOpenAI社は、大規模言語モデルのAPIを提供しています。一般の企業や個人がOpenAIのさまざまなモデルを活用することで、高度なAI機能の利用やツール、アプリケーションの開発などが可能です。 しかし、OpenAI APIを使うと何ができるのか、OpenAI APIの使い方や料金体系はどうなっているのかなど、わからないことも多いでしょう。 この記事では、OpenAI APIの基本情報や実現できること、活用するメリットや注意点などについて解説します。 ※2024年11月時点での情報に基づいて作成しています。

2024.12.19詳しく見る -

- AIソリューション

- DX

BERTとは?Googleの自然言語処理モデルがもつメリット、活用例を解説

質問に対して、まるで人間が対応しているように回答してくれるAIチャットツールといえば、ChatGPTが有名です。ChatGPTは、OpenAI社が開発した生成AIツールであり、GPTという言語モデルを使用しています。 このような言語モデルはOpenAI社のGPT以外にも存在し、Google社が開発したBERTも優秀な言語モデルです。しかし、BERTとはどのようなモデルなのかわからない、具体的にどのような場面で役立つのか知りたいという人も多いでしょう。 この記事では、BERTについて、導入のメリットや活用例を解説します。

2024.12.19詳しく見る -

- DX

Dockerとは?コンテナ型の仕組みやメリット・デメリット、利用手順を解説

アプリケーション開発やシステム開発を行う際には、多くの開発者が協力して作業を行うことが多いでしょう。複数の開発者が、1つのアプリケーションやシステムを協力してスムーズに開発できるのが、Dockerです。 Dockerは、Docker社が開発した「コンテナ型」のプログラム実行環境です。コンテナと呼ばれる仮想化技術により実行環境が軽量になり、開発作業をスムーズに進められるようになりました。 この記事では、Dockerとは何か、Dockerを導入するメリットやDockerの構成要素などについて解説します。

2024.12.03詳しく見る -

- AIソリューション

- DX

RAG(検索拡張生成)とは?生成AIとの関連性やメリット、活用事例を解説

現在、ChatGPTをはじめとする生成AIは、企業活動に欠かせないものとなりました。生成AIの核となるLLM(大規模言語モデル)で注目されているのが、RAG(検索拡張作成)の技術です。RAGの技術を活用して、外部情報とLLMを組み合わせることで、特定の情報の精度を向上させることが可能です。 生成AIによる回答の精度が低い、コストがかかる追加学習を行わずに回答精度を高めたいといったケースで、RAGの技術が役立ちます。 この記事では、RAGとは何か、活用するとどのようなメリットがあるのか、注意点は何かなどについて解説します。

2024.12.09詳しく見る -

- DX

AWSとは?できることや利用するメリット・注意点をわかりやすく解説

企業運営を進めていくなかで、クラウドサービスの存在はなくてはならないものになりました。とくにクラウドサービスのなかでも、大手のAmazon社によるAWSを利用している企業は多いです。 しかし、AWSとは実際どのようなことを実現できるのか、企業に導入するメリットはあるのかなどを知りたいという方も多いのではないでしょうか? この記事では、AWSについての基礎知識や実現できること、メリットや注意点などを解説します。

2024.11.27詳しく見る -

- AIソリューション

- DX

Whisperとは?メリットや使い方、料金、注意点をわかりやすく解説

Whisperとは、OpenAI社が開発した音声認識モデルで、人間の会話の文字起こしや翻訳などができるAIツールです。このようなAIツールをビジネスに活用すれば、業務効率の改善や作業品質の向上が期待できます。 しかし、Whisperによる文字起こしの精度はどの程度なのか、まわりの騒音などが含まれる音声データに対応できるのかなど、気になる点も多いでしょう。また、Whisperを導入すると具体的にどのようなメリットがあるのか、簡単に導入できるのかなども気になるところです。 この記事では、Whisperとは何か、音声認識モデルとはどのようなものか、Whisperを利用するメリットや注意点、具体的な使い方などについて解説します。 ※2024年11月20日時点の情報に基づいて制作しています。

2024.12.13詳しく見る -

- DX

SaaSとは?PaaSやIaaSとの違い、メリットを初心者向けに解説

近年、SaaSのサービスが増え、個人や企業などの多くの方が利用するようになりました。どのサービスを導入しようか検討している企業の方も、多いのではないでしょうか? しかし「種類が多すぎてどれを選べばよいのかわからない」「SaaSを導入するメリットを知りたい」という方も多いかもしれません。 この記事では、SaaSについて、そのメリットやデメリット、注意点、サービスを選ぶ際のポイントなどを解説します。

2024.11.27詳しく見る -

- AIソリューション

- DX

AGI(汎用型人工知能)とは?従来のAIやASIとの違い、できることを解説

AGIとは、従来のAIよりも高度な機能をもち、人間のように自ら問題を解決できる「強いAI」と呼ばれるものです。しかし、現在のところ、まだその技術は実現しておらず、近い将来に登場するのではないかといわれています。 この記事では、AGIについて、実現できること、いつごろ実現できそうなのか、今後の課題などを解説します。 ※2024年10月時点での情報に基づいて作成しています。

2024.11.29詳しく見る -

- AIソリューション

- DX

GPT-4oとは?GPT-4から進化した点、機能別のアップデート内容を解説

ChatGPTといえば、まるで人間と会話しているかのようなやりとりができる、AIチャットツールです。2022年11月に登場すると世界中に爆発的に広まり、注目を集めました。 そのChatGPTがベースとしているのが、大規模な言語データを事前に学習した言語モデルのGPT-3.5です。GPTは進化をつづけ、2024年5月にGPT-4oがリリースされました。 ここでは、GPT-4oとはどのような言語モデルなのか、GPT-4からどのように進化したのかなどについて解説します。 ※2024年11月7日時点の情報に基づいて制作しています。

2024.11.22詳しく見る -

- AIソリューション

- DX

Claude(クロード)はChatGPTよりも凄いAI?機能や活用方法を解説

対話型のAIチャットサービスといえば、OpenAI社の「ChatGPT」が有名ですが、ほかの種類のAIサービスも登場していることをご存じでしょうか?有名なものとしては、Google社の「Gemini」、Anthropic社の「Claude」があります。 ここでは、Claudeとはどのようなものなのか、Claudeが実現できることや強み、ChatGPTとの比較などについて解説します。 ※2024年10月時点での情報に基づいて作成しています。

2024.12.05詳しく見る -

- AIソリューション

- DX

OpenAIとは?サービスの使い方や料金、ビジネスでの活用場面を解説

OpenAIといえば、「ChatGPT」が有名です。ChatGPTは、OpenAI社が開発したテキスト生成系のAIで、2022年11月に公開されてから一気に世界中に広まりました。 OpenAI社とは、どのような企業なのでしょうか?OpenAI社は、ChatGPT以外にも多くのAIサービスを開発しており、AI業界では大きな存在感をもつ企業です。 ここでは、OpenAI社はどのような企業なのか、OpenAI社のAIサービスとビジネスでの活用場面などについて解説します。 ※2024年10月時点での情報に基づいて作成しています。

2024.11.26詳しく見る -

- AIソリューション

- DX

ChatGPTとは?GPT-4oができること、メリット・注意点をわかりやすく解説

ChatGPTとは、米国のOpenAI社が開発した、質問に対してAIが対話形式で回答する生成AIの一種です。2024年10月時点で最新バージョンのGPT-4oでは、高度な画像認識なども可能になり、回答の精度も向上して実現できることが幅広くなりました。 この記事では、ChatGPTについての基本知識や実現できること、無料版と有料版の違い、ChatGPTをビジネスに活用するメリット、注意点などについて解説します。 ※2024年10月時点での情報に基づいて作成しています。

2024.11.22詳しく見る -

- AIソリューション

- DX

LLM(大規模言語モデル)とは?文章を作成する仕組みや種類について解説

LLM(大規模言語モデル)は、ビジネスの世界でも大きな注目を集めています。質問をすると、まるで人間が返したかのような回答が返ってくるChatGPTなどの開発に、LLMは不可欠です。 しかし、実際にLLMとはどのような働きで人間が操る自然言語を理解するのか、どのような場面で使われているのかなどは、意外と知られていないかもしれません。 ここでは、LLMとは何か、どのような仕組みで文章を理解して生成しているのか、どのような場面で活躍しているのかなどについて解説します。 ※2024年11月7日時点の情報に基づいて制作しています。

2024.11.29詳しく見る -

- UI/UX

なぜ「使いにくい」原因がわからないのか? エキスパートレビューで「使いにくい」を言語化しよう

SHIFTでは、エキスパートレビューというサービスにて、日々お客様のソフトウェア・アプリについてUX分析・評価しています。こちらの結果の報告時に感想として、よくお聞きする言葉があります。 「ぼんやり思っていた課題を、言葉にしてくれて良かった」 「なんとなく使いにくいと感じていたが、理由がわからなかった。何がいけないか、やっとわかった」 「使いにくい」「良くない」と感じている。感じているが、言葉にすることができない。問題を具体的にできないということは、開発ドキュメントや指示には落とせず、結果としてエンジニアも直すことができません。 このような「感じているのに、言語化できない」が起きるのは何故でしょうか。 「そもそも気持ちや感覚を言語化すること自体がむずかしい」ということはあると思いますが、ここでは私がUXエキスパートレビューを行ってきて、大きな要因と感じていることを3つあげます。 1. 評価を分析するための物差しがない 2. 1つの「~しにくい」に対して、原因が複数あることが多い 3. 「気づいたこと」だけが「すべて」ではない 1つずつ見ていきましょう。

2024.10.07詳しく見る -

- AIソリューション

- DX

ChatGPTのコア技術「GPT」とは?できることや仕組みについて解説

ChatGPTは、米国のOpenAI社が開発したAIチャットサービスです。2022年11月に公開されて以来、革新的なサービスとして世界中で利用されています。しかし、ChatGPTの「GPT」とはいったい何なのか、説明できる人は意外と少ないのではないでしょうか? ここでは、GPTとは何なのか、実現できることやその仕組みについて解説します。

2024.11.29詳しく見る -

- ソフトウェアテスト・品質保証

性能テストとは?実施する目的や種類、重要な指標について解説

システム開発を行う際には、機能面で品質が担保されていても、それだけでは不十分です。多くのユーザーが利用しても耐えられる、処理時間が短くスムーズに利用できるなど、性能面の非機能要件を満たす必要があります。そこで重要なのが性能テストです。 この記事では、性能テストについてどのような種類があるか、どのような流れで行われるかなどを解説します。

2024.11.07詳しく見る -

- ソフトウェアテスト・品質保証

- DX

狩野モデルとは?5つの「品質」や、導入するメリット・注意点を解説

システム開発において品質向上は非常に重要な命題であり、とくに対応がむずかしいのが、顧客満足度に関する品質の向上です。開発者の目線では、顧客品質をあげる要素を判断しにくいことがあり、顧客へのアンケートなどを活用する必要があります。 顧客満足度向上に非常に役立つのが、狩野モデルです。狩野モデルを活用することで、システム開発における顧客満足度に関する要素を可視化できます。 この記事では、狩野モデルの基本情報や5つの品質構成、導入するメリット、注意点などについて解説します。

2024.09.13詳しく見る -

- ソフトウェアテスト・品質保証

- DX

W字モデルとは?V字モデルとの違い、導入するメリット・注意点を解説

W字モデルとは、従来の開発モデルを改良し、開発フェーズにテスト担当者が入ることで、品質を大幅に向上できる開発モデルです。W字モデルの導入により、早期に不具合を発見でき、大幅に品質を向上させられる可能性もあります。また、開発と同時にテスト準備を開始するため、リリースまでの期間を短縮できるのも大きなメリットです。 この記事では、W字モデルについて導入するメリットと注意点、ほかの開発モデルとの違いについて解説します。

2024.09.09詳しく見る -

- ソフトウェアテスト・品質保証

機能テストとは?非機能テストとの違いや種類、実施手順を解説

ITシステムやソフトウェアを開発する際に、機能テストを十分に行って品質を担保する必要があります。そのためには、機能テストとはどのようなものなのか、どのような流れで行うのかなどを知っておく必要があるでしょう。 この記事では、機能テストの種類や作業の流れ、機能テストの自動化について解説します。

2024.11.07詳しく見る -

- DX

アジャイルとは?意味やIT・ビジネスでの使われ方、開発の特徴を解説

アジャイルとは、従来のプロジェクトの進め方とは異なる先進的な考え方です。状況の変化に強く、小まわりが利くアジャイルの考え方を導入すれば、企業の競争力を高められる可能性もあります。 この記事では、アジャイルの定義、ビジネスシーンでの使われ方、メリット・デメリットなどについて解説します。

2024.08.26詳しく見る -

- DX

PoCとは?意味や検証内容、実施するメリット・デメリットを解説

新しいアイデアや技術を活用した開発を行うのは、至難の業です。アイデアや技術が実現可能であることが検証できていれば、開発難易度は大幅に下がりますが、そうとは限りません。 そこで有効なのが、新しいアイデアや技術などの実現可能性を検証する、PoCと呼ばれる手法です。 この記事では、PoCの定義、どのようなメリットを得られるのか、逆にデメリットは何か、PoCを実施する流れや成功させるポイントについて解説します。

2024.08.30詳しく見る -

- ソフトウェアテスト・品質保証

- DX

V字モデルとは?開発とテストの流れ、活用するメリット・注意点を解説

システム開発を行う際には、開発やテストを行いやすく、プロジェクトの状況にあった開発モデルを選ぶ必要があります。V字モデルは、開発工程とテスト工程をリンクさせることで、バグの発生や手戻りを減らせる開発モデルのひとつです。 この記事では、V字モデルについての基本事項、要素と対応関係、メリット、注意点などについて解説します。

2024.09.09詳しく見る -

- セキュリティ

WAFとは?仕組みや機能、導入するメリットをわかりやすく解説

ECサイトや企業の会員サイトなどを運用している場合、サイバー攻撃による脅威への対策が必要だと強く感じている担当者も多いでしょう。とくに近年は、サイバー攻撃が激化しており、従来のセキュリティ対策だけでは防げない、セキュリティの脅威が増えてきました。 Webアプリケーションへの脆弱性をついて行われる、サイバー攻撃を防ぐために有効なのがWAFです。しかし、WAFとはいったい何なのか、どのような効果を得られるのか、自社にとって必要なのかなどを知りたいという人も多いでしょう。 この記事では、WAFの定義、仕組みや機能、実現できること、メリットや注意点などについて解説します。

2024.08.14詳しく見る -

- AIソリューション

- セキュリティ

OWASP Top 10 for LLMとは?生成AI開発の安全性を高める方法について解説

生成AI技術がますます進化を遂げ、あらゆる業界や分野で実用化が進んでいます。特に、大規模言語モデル(LLM)の分野が急速に進化し、その精度は格段に向上しています。 しかし、その一方で、生成AI開発によってもたらされる問題や、セキュリティ面での課題への対策が求められるようにもなりました。LLMモデルに欠かせないデータを悪用する脆弱性や、プロンプトインジェクションなどの脆弱性を悪用するといった、さまざまなセキュリティの脅威が起きています。そこで重要視されはじめたのが、OWASP Top 10 for LLMです。 本記事では、LLMやOWASP Top 10 for LLMの定義、OWASP Top 10 for LLMの10の項目について解説します。

2024.08.19詳しく見る -

- セキュリティ

サンドボックスとは?仕組みや機能、導入するメリット・注意点を解説

サンドボックスとは、隔離された状況で、ウイルスなどのプログラムの検証を行うための仮想環境のことを指します。ウイルス感染したファイルなどが添付されたメールを、サンドボックス環境で実行してみることで、脅威の有無を確認できる仕組みです。 この記事では、サンドボックスの定義、機能やできること、メリット、注意点などについて解説します。

2024.08.14詳しく見る -

- AIソリューション

- ソフトウェアテスト・品質保証

マルチモーダルAIとは?生成AIや各業界での活用事例、課題について解説

生成AIの技術は、いまやなくてはならないものとなりました。さまざまな業界に活躍の場を広げており、日々進化しつづけています。 そのなかで注目を集めているマルチモーダルAIとは、どのような技術なのでしょうか?マルチモーダルAIとは、複数の種類のデータを複合的に活用することで、高度な判断や機能を実現するAIのことです。 この記事では、マルチモーダルAIの定義、マルチモーダルAIで実現できること、活用事例などについて解説します。

2024.08.28詳しく見る -

- AIソリューション

- ソフトウェアテスト・品質保証

音声認識とは?AIを活用する仕組み、導入するメリット・注意点を解説

音声認識技術とはどのようなもので、どういった場面で活躍しているのでしょうか? スマホで何かを調べる際に文字入力をするのではなく、「イタリアンレストラン」などと話しかけることで、近場のおいしいレストランの情報を検索できるツールがあります。このツールには、音声認識技術が使われています。 音声認識技術の開発がはじまったのは意外と古く、1960年代です。しかし、当時はそこまで爆発的に広まることはなく、広範囲に広まったのは、2000年代にAI技術と結びついてからです。AI技術と音声認識技術は非常に親和性が高く、そこから急速に発展しました。 この記事では、音声認識の定義、動作する仕組み、どのような分野で音声認識技術が活用されているか、メリットや注意点について解説します。

2024.08.09詳しく見る -

- AIソリューション

- ソフトウェアテスト・品質保証

AI TRiSMとは?対策できるAIリスク、導入時のポイントを解説

近年、AI技術は身近になり、なくてはならない存在になりました。しかし、AIによる判断ミスが起きることも十分に考えられ、倫理面やセキュリティ面の問題も存在します。そこで必要とされているのが、AI TRiSMです。 この記事では、AI TRiSMの定義や4つの要素、導入時のポイントや活用事例などについて解説します。

2024.08.14詳しく見る -

- UI/UX

顧客から支持されるサービス/プロダクトをつくるためには

価値観が多様化する現代において、顧客インサイトをつかむことは容易ではありません。ビジネス環境のスピードはますますはやくなり、新しいプロダクトがあっという間に陳腐化してしまうことも珍しくはありません。ユーザーの心をつかみ、支持しつづけてもらうにはどうすればよいか頭を抱えているマーケター・開発者の方も多いのではないでしょうか。 ユーザー視点のプロダクトを開発するためには顧客の状況や行動を正しく理解することが第一歩となります。本コラムでは、顧客を理解するためのUXリサーチからプロダクト開発に落とし込むまでのアプローチについて解説したいと思います。

2024.08.06詳しく見る -

- AIソリューション

- ソフトウェアテスト・品質保証

画像認識とは?AIを活用する仕組みやメリット、今後の課題について解説

「自動運転技術で車や人を認識して安全に運転してくれる」「防犯カメラで指名手配中の犯人がつかまった」など、画像認識技術の活躍の場が広がっています。画像認識の精度が向上した背景には、AI技術の進化があることをご存じでしょうか?画像認識技術に、ディープラーニングの技術は欠かせません。 では、実際に画像認識技術とはどのようなもので、導入するとどのようなメリットがあるのでしょうか? この記事では、画像認識の定義、種類、画像認識におけるAIの重要性などについて解説します。

2024.08.30詳しく見る -

- AIソリューション

- ソフトウェアテスト・品質保証

過学習とは?機械学習で起きる原因や対策、解決方法について解説

機械学習分野の開発において避けなければならないのが、過学習の問題です。過学習が起きることで、学習モデルの精度が下がることもあります。偏ったデータに引っ張られて起きる過学習により、機械学習による開発がうまくいかなくなることもあるため、十分な対策が必要です。 この記事では、過学習の定義、原因と対策、早期に発見する方法と解決方法について解説します。

2024.09.02詳しく見る -

- UI/UX

システム開発にデザイン思考を適切に組み込むためには

デザイン思考とは、デザイナーが業務で行っている思考プロセスを用いて、問題の解決やイノベーションを起こす思考法です。システムを利用するユーザーの心理(気持ち)をベースに課題解決にアプローチするのが特徴で、近年、多くの企業で取り入れられています。 システム開発での活用も増えてきていますが、エンジニアとデザイナーの間に亀裂が生じ、うまく機能しないケースが往々にして起こることがあります。プロジェクトゴールを達成するために全員が同じ方向を向いているはずですが、なぜそのようなことが起こるのでしょうか。また、エンジニアやデザイナー、あるいはほかの職種のメンバーが連携して提供価値を高めるためにはどうすればよいのでしょうか。原因と対策を考えていきたいと思います。

2024.07.26詳しく見る -

- セキュリティ

VPN接続とは?仕組みやメリット・デメリット、安全に使うためのセキュリティ対策を解説

VPN接続は、広く活用されているネットワークの仕組みです。しかし、実はよくわかっていないという人も意外と多いのではないでしょうか?どのような種類があり、どれを選べばよいのかなどを知っておくことで、企業内のネットワーク環境のセキュリティレベルを高めることも可能です。 この記事では、VPN接続の定義、種類、VPN接続を安全に利用するためのポイントについて解説します。

2024.08.02詳しく見る -

- セキュリティ

DMZとは?ネットワークの構築方法やメリット・デメリットを解説

ネットワーク構成をDMZにして公開サーバーを設置することで、公開サーバーにサイバー攻撃を受けても、内部ネットワークを守ることが可能です。DMZは具体的に、どのように行えばよいのでしょうか? この記事では、DMZの基本情報や種類、DMZを導入することで得られるメリットや注意点、導入の流れやポイントについて解説します。

2024.08.02詳しく見る -

- セキュリティ

SOARとは?意味やメリット・デメリット、導入手順について解説

SOARとは、セキュリティインシデントが発生した際に役立つセキュリティソリューションです。脅威の判定や影響調査、該当端末の隔離などの一時対処やトリアージ対応を自動化し、セキュリティ運用の業務効率を改善することが可能です。 この記事では、SOARの定義、導入するメリット・デメリット、導入手順、導入時のポイントについて解説します。

2024.08.02詳しく見る -

- セキュリティ

OSINT(Open-Source Intelligence)とは?サイバーセキュリティでの活用方法や注意点について解説

近年、OSINTという言葉が聞かれるようになりました。一般に公開されている情報を分析して活用する手法のことで、サイバーセキュリティの分野で活用されることが多いです。しかし、サイバーセキュリティ以外の分野でも、広く活用されるようになっています。 Web上やSNS上、企業サイトなど、誰もが得られる情報を収集して分析することで、ビジネスに役立てることが可能です。しかし、誰もが閲覧できる情報のため、情報の正確性や信ぴょう性を確認するなどの注意点もあります。 この記事では、OSINTの定義と活用方法、活用の流れ、活用時の注意点などについて解説します。

2024.08.02詳しく見る -

- DX

SAP S/4HANAとは?これまでとの違いや特徴、メリットを解説

SAP ERPは、企業の業務効率化やDXの推進などに欠かせないERPパッケージです。そのSAP ERPの最新バージョンであるSAP S/4HANAが登場し、注目を集めています。 この記事では、SAP S/4HANAとは何か、その特徴やメリットなどについて解説します。

2024.07.19詳しく見る -

- セキュリティ

IDS/IPSとは?機能や役割の違い、対策できる攻撃について解説

IDS/IPSとは、社内システムやネットワークなどへのセキュリティの脅威を検知し、防衛するためのセキュリティソリューションです。具体的に、どのような脅威を検知・防衛できるのか、知りたいという人も多いでしょう。 この記事では、IDS/IPSとは何か、その種類、対策可能なサイバー攻撃と対策がむずかしい攻撃、導入時の注意点について解説します。

2024.07.29詳しく見る -

- DX

ERPとは?基幹システムとの違いやメリット・デメリット、導入方法を解説

ERPとは、企業経営に必須となるヒト・モノ・カネ・情報を有効活用するための考え方のことで、そこから転じて基幹系情報システムのことを指すようになりました。ERPを導入することにより、膨大なデータを一元管理でき、整合性のとれた情報をリアルタイムで活用することが可能です。 この記事では、ERPの主な機能や種類、導入するメリットやデメリット・注意点、導入の流れ、製品選定のポイントについて解説します。

2024.07.19詳しく見る -

- DX

SAPとは?ERPシステムの機能やメリット・デメリット、課題について解説

SAPとは、ドイツのSAP社のことですが、SAP社製のERPを指すことが多いです。企業や組織がSAPを導入することで、業務効率の改善やコスト削減などのメリットを得られます。 この記事では、SAPとは何か、主な機能や導入するメリット、デメリット、SAP ERPの種類、導入時に必要なことなどを解説します。

2024.07.18詳しく見る -

- AIソリューション

- ソフトウェアテスト・品質保証

シンギュラリティとは?意味や迎えるタイミング、社会に与える影響を解説

シンギュラリティという概念をご存じでしょうか?これは、AIやICTなどが人間の知能を超える境界のことです。いつかAIが人間を超えるときがくるのか、そのときに何が起こるのか気になる人も多いでしょう。 この記事では、シンギュラリティについての基本情報や、シンギュラリティ到来時のAIが実現できること、社会への影響などを解説します。

2024.07.18詳しく見る -

- セキュリティ

PAM(特権アクセス管理)とは?仕組みやメリット、活用方法を解説

PAM(特権アクセス管理)とは、組織や企業のなかで、あらゆるシステムやリソースへのアクセス権限をもつアカウントを管理する戦略、技術のことです。適切なPAMソリューションを導入することで、企業や組織の資産を守ることが可能です。 この記事では、PAMの基本事項や特権アカウントを導入するメリット、ベストプラクティスなどについて解説します。

2024.07.29詳しく見る -

- AIソリューション

- ソフトウェアテスト・品質保証

自然言語処理(NLP)とは?仕組みやできること、活用事例、課題について解説

自然言語処理(NLP)とは、人が使っている自然言語をコンピュータで処理する技術のことです。自然言語処理により、テキストデータや音声データの要約・翻訳などが可能です。すでにチャットボットや機械翻訳、検索エンジンなどで幅広く活用されています。 この記事では、自然言語処理の定義や仕組み、活用事例、自然言語処理ができないことや課題などについて解説します。

2024.07.31詳しく見る -

- AIソリューション

- ソフトウェアテスト・品質保証

ディープラーニングとは?機械学習との違いやできること、活用事例を解説

ディープラーニング(深層学習)とは機械学習のなかのひとつで、大量のデータを学習することにより、データの特徴やルールなどを自動的に学ぶ技術です。ディープラーニングの技術は、多くの業界ですでに活用が進んでおり、今後も進化していくでしょう。 この記事では、ディープラーニングの定義や実現できること、その種類と違い、ディープラーニングにおける学習方法、活用事例について解説します。

2024.08.01詳しく見る -

- DX

リバースエンジニアリングとは?メリットや活用目的などについて解説

リバースエンジニアリングとは、製品そのものを解析して、その仕組みや仕様、設計などを明らかにする手法です。 リバースエンジニアリングをうまく活用することで、開発作業の短縮やコストの削減につながります。 この記事では、リバースエンジニアリングの定義や活用するメリット、活用目的、手法などについて解説します。

2024.08.06詳しく見る -

- AIソリューション

- ソフトウェアテスト・品質保証

機械学習とは?AIやディープラーニングとの違い、活用事例などを解説

近年、機械学習の技術が大きく発達し、あらゆる場面で利用されるようになりました。医療業界や金融業界、モノづくりの業界、小売業など、幅広い分野で役に立っています。 しかし、機械学習とは実際にどのようなものなのか、どのような場面で役立つのか、どのような種類があるのかなどを、実は理解していないという人も多いでしょう。ある程度の仕組みや活用事例を知れば、それぞれの企業の業務に役立てることも可能です。 この記事では、機械学習についての定義、実現できることや種類、活用事例などについて解説します。

2024.07.19詳しく見る -

- AIソリューション

- ソフトウェアテスト・品質保証

アノテーションとは?意味やAI開発における重要性、実施手順を解説

アノテーションとは、データにタグをつける仕組みのことで、AI開発の分野においてとくに重要な役割を果たすものです。AI開発以外の分野でも、ビッグデータを活用する機会はますます増えており、アノテーションの必要性は高まっています。 この記事では、アノテーションの役割や種類、活用事例などについて解説します。

2024.07.22詳しく見る -

- AIソリューション

- ソフトウェアテスト・品質保証

生成AIとは?できることや種類、活用事例、リスクについて解説

近年、生成AIの技術が進歩し、ChatGPTや画像生成ツール、自動音声によるニュースの読みあげなど、身近なところで見られるようになりました。しかし、便利な技術である一方、生成AIで生み出されたコンテンツの品質に問題があるケースや、著作権、倫理面での問題などについても考慮が必要です。 この記事では、生成AIで実現できること、生成AIモデルの種類、生成AIを利用するメリット・デメリットなどについて解説します。 ※2024年6月の情報を基に作成しています。

2024.07.18詳しく見る -

- セキュリティ

SSLサーバ証明書とは?役割や仕組み、導入するメリットについて解説

SSLサーバ証明書は、Webサイトを安全に運営するために必要なものです。しかし、具体的にどのようなものかわからない、どうすれば取得できるのか知りたいという人も多いでしょう。 この記事では、SSLサーバ証明書とは何か、その仕組みや種類、メリット、取得方法、認証局の選び方などについて解説します。

2024.06.27詳しく見る -

- セキュリティ

シャドーITとは?発生する原因やインシデント事例、対策について解説

多くの企業では、シャドーITによる問題に直面しているケースも多いのではないでしょうか。シャドーITとは、企業が抱えるセキュリティリスクで、従業員たちが利用している、企業が把握していないデバイスやサービスのことを指します。 この記事では、シャドーITとは何か、シャドーITが発生する原因やシャドーITになりやすいもの、対策などについて解説します。

2024.06.28詳しく見る -

- セキュリティ

ホワイトハッカーとは?仕事内容や必要な知識・スキルについて解説

ホワイトハッカーとは、IT知識やセキュリティに関する技術を正しい目的に使って、企業や組織のセキュリティ対策を行う存在です。サイバー攻撃が多様化、高度化するなか、どのような企業や組織にも必要とされる存在といえるでしょう。 この記事では、ホワイトハッカーとはどのような存在なのか、仕事内容や活躍している場所、求められるスキルなどについて解説します。

2024.06.28詳しく見る -

- セキュリティ

セキュリティインシデントとは?原因や被害事例、企業がとるべき対策を解説

セキュリティインシデントとは、情報セキュリティに関する重大な事故や事件のことを指します。具体的には、マルウェア感染、不正アクセス、機密情報が入った記憶媒体の紛失など、企業の安全を脅かすような事象のことです。 この記事では、セキュリティインシデントとは何か、どのような被害を受けるのか、実際の被害事例やインシデントが発生した際の対応フローなどについて解説します。

2024.06.27詳しく見る -

- UI/UX

Web・アプリ担当者なら当然知っておくべき障害者差別解消法とWebアクセシビリティ

「テレビや新聞を見ていたら、改正障害者差別解消法が2024年4月に施行 されたことを知った。でも、いったい何をすればよいのか、これからの対応でも間に合うのか。」コラムをご覧になった方の多くは、このような心配をされているのではないでしょうか。ですから、歴史や法律の細かい中身などについては別の機会にご説明させていただくとして、今回は「いま何をすべきか」「いまからでも間に合うのか」といった点に絞ってコンパクトにご説明したいと思います。

2024.06.25詳しく見る -

- セキュリティ

ファジングとは?ペネトレーションテストとの違いやメリット、デメリットを解説

ファジングとは、システムやソフトウェアに対して、意図的に例外的な動作を発生させ、潜在バグや脆弱性を検出する手法のことです。ウイルス感染や不正アクセスなどを受けた際に、システムやソフトウェアが問題なく動作することを確認できるなどのメリットがあります。 この記事では、ファジングとは何か、その種類やメリット、デメリットなどについて解説します。

2024.06.27詳しく見る -

- セキュリティ

辞書攻撃とは?手口やリスク、被害事例、対策をわかりやすく解説

辞書攻撃とは、パスワードやログインIDの総当たり、パスワードの窃取などにより、ログイン認証を破るサイバー攻撃の手法です。辞書攻撃にはさまざまな手法があり、日ごろから対策をしておかないと、不正ログインやなりすましの被害を受けることもあります。 この記事では、辞書攻撃とは何か、攻撃を受けるとどのような被害が起こるか、被害事例や対策について解説します。

2024.06.24詳しく見る -

- セキュリティ

ラテラルムーブメントとは?攻撃手口や検知方法、対策について解説

いつのまにかサイバー犯罪者がネットワーク内に忍び込み、いくつものデバイスやアカウントが乗っとられていたなどの被害が起きていることをご存じでしょうか?このようなサイバー犯罪者の動きを、ラテラルムーブメントと呼びます。 この記事では、ラテラルムーブメントとは何か、その手口や検知方法、対策について解説します。

2024.06.25詳しく見る -

- セキュリティ

UEBAとは?仕組みやSIEMとの違い、できることをわかりやすく解説

UEBAとは、ユーザーの行動に高度な分析を適用して、異常な行動を検知してセキュリティを高めるツールのことです。この記事では、UEBAとは何か、その仕組みや対処できる脅威・インシデント、導入にあたっての注意点について解説します。

2024.06.25詳しく見る -

- セキュリティ

セキュア・バイ・デザインとは?必要性やメリット、導入方法を解説

セキュア・バイ・デザインとは、システム開発や運用などを行う際のセキュリティ対策に関する考え方や方策のことです。サイバー攻撃の多様化や高度化が進むなか、システム開発において、開発当初からセキュリティに関する企画や設計を行っていくことで、セキュリティ対策を強化することが可能です。 この記事では、セキュア・バイ・デザインとはどのような考え方なのか、メリットと注意点、導入の方法について解説します。

2024.06.21詳しく見る -

- セキュリティ

リスクベース認証とは?仕組みや種類、導入するメリットについて解説

リスクベース認証という比較的新しい認証方式をご存じでしょうか?これは、ユーザーの行動パターンなどを分析してリスクの有無を判断し、リスクがあると判定した場合に追加の認証を行う方式です。リスクベース認証により、ECサイトや社内システムなどにおいて、ユーザーの利便性をできるだけそこなわずに、不正アクセスやなりすましを防げます。 この記事では、リスクベース認証について、仕組みや種類、メリット・注意点について解説します。

2024.06.21詳しく見る -

- AIソリューション

- ソフトウェアテスト・品質保証

AIテストとは?具体的な方法についてわかりやすく解説

AIのテストと聞いてどのような作業を思い浮かべますか?「2回か3回、実際に動かしてみて、それらしい答えが返ってくるか」というようなテストを想定される方が多いと思います。前回までの記事をご覧になった方は、性能劣化といったAIならではのテストも必要だとお考えかもしれません。今回の記事ではその中でも「2回か3回、実際に動かしてみて、それらしい答えが返ってくるか」というようなテストの問題点と、それを解消するための具体的な方法について紹介していきます。

2024.05.31詳しく見る -

- AIソリューション

- ソフトウェアテスト・品質保証

AIテスト -オーバーサンプリング手法-

AIタスクにおいて、データセットの質・量がAIの推論精度を決めるうえで重要なポイントの1つになりますが、データセットが不均衡であることは往々にして存在します。 特に分類問題において、データセットが不均衡だと大きな問題になることがあります。 ※分類問題とは、例えば診断予測で陽性か陰性かのような2値分類の問題のことを指します。

2024.05.31詳しく見る -

- UI/UX

なぜ開発にUI/UXが必要なのか

昨今、開発の現場でUI/UXの重要性が高まってきています。「従来の開発手法では顧客要件が満たせないためUXが必要」「成熟期を迎えたサービスにおける戦略の一つとしてUXが必要」「近年の開発ではUXが必要」など、このようなお話をよく伺うようになりました。なぜ開発にUI/UXが必要かを改めて考えてみましょう。

2024.06.14詳しく見る -

- セキュリティ

リバースブルートフォース攻撃とは?ブルートフォース攻撃との違いや危険性、対策を解説

ログイン認証を突破するためのサイバー攻撃手法が、増えていることをご存じでしょうか。なかでもパスワードを固定し、ログインIDを何通りも入力してログイン認証を突破するリバースブルートフォース攻撃は、リスクが高いといわれています。 この記事では、リバースブルートフォース攻撃の基本情報やその性質、対策などについて解説します。

2024.05.31詳しく見る -

- セキュリティ

PSIRT(ピーサート)とは?CSIRTとの違いや役割について解説

企業が開発・製造を行う製品やサービスを介して、サイバー攻撃の被害が起こってしまった場合、企業の信頼が大きく失墜してしまいます。そのような事態を避けるために必要なのが、PSIRTです。PSIRT(Product Security Incident Response Team)とは、企業が製造や開発を行う製品・サービスに対して、セキュリティの向上やインシデント対応を行う組織のことです。 ここでは、PSIRTについて、その業務内容や確立する際のポイントなどを解説します。

2024.05.29詳しく見る -

- UI/UX

UX開発の出発点!ユーザーインタビューが製品戦略の鍵となる(後編:インタビューを実践しよう)

前編はいかがでしたか。UX開発で最も重要なことは、顧客の真の課題を発見すること。そして、その手段がデプスインタビューであることをお伝えしました。後編では、デプスインタビューでどのように深く掘り下げればよいのか、どのように分析すればよいのかについてのヒントを、具体的な進め方を通じてご説明したいと思います。

2024.05.29詳しく見る -

- UI/UX

UX開発の出発点!ユーザーインタビューが製品戦略の鍵となる(前編:顧客課題を追求しよう)

製品戦略といっても、製品やサービスそのものだけでなく、ビジネスモデルや広告宣伝、営業など考えるべきことはさまざまです。本コラムでは、企画の段階におけるUX開発の出発であり、Web・アプリやシステム開発者が理解していると勘違いしやすい「顧客の課題」をテーマに取り上げます。まずは、皆さんにも身近な例からお話しましょう。

2024.05.29詳しく見る -

- セキュリティ

サイバーキルチェーンとは?7段階やセキュリティ対策をわかりやすく解説

サイバーキルチェーンとは、悪意をもつ者によるサイバー攻撃の内容を体系化して、そのプロセスを把握するためのものです。サイバー攻撃による被害を最小限に抑えることを目的として、具体的にどのような段階を経て攻撃を行うのか、7段階に分類して攻撃方法を予測します。サイバー攻撃を行う側の視点に立って攻撃内容を検証することで、高度化するサイバー攻撃に対して有効な防御を行うことが可能です。 この記事では、サイバーキルチェーンの基本概要と7段階の区分、サイバーキルチェーンをふまえたセキュリティ対策について解説します。

2024.05.30詳しく見る -

- セキュリティ

DevSecOpsとは?DevOpsとの違いやメリット、課題について解説

システムやアプリケーションを開発する際に、セキュリティに関する対策が後回しになってしまうケースも多いでしょう。従来のウォーターフォール型開発の場合、開発工程の最後の方でセキュリティ対策を検討することも多く、セキュリティ対策が不十分な状態でリリースすることもあり得ます。 しかし、近年はサイバー攻撃が高度化、多様化し、システム開発を行う際に高度なセキュリティ対策を行うことが求められています。そのため、従来の開発のやり方ではセキュリティ対策が不十分になり、サイバー攻撃の被害にあってしまう可能性もあるでしょう。 そこで、DevSecOpsという開発手法を導入することにより、開発初期からセキュリティ対策を検討でき、セキュリティ品質を向上させることが可能です。 この記事では、DevSecOpsの基本概要や実際の開発工程と運用工程について、導入するメリットや導入する際に必要なことなどを解説します。

2024.05.27詳しく見る -

- セキュリティ

ZTNA(ゼロトラストネットワークアクセス)とは?VPNから移行する必要性、注意点について解説

働き方の多様化やネットワークトラフィックの増大、レガシーVPNに存在する脆弱性などにより、VPNからZTNAに移行する必要性が高まっています。 ZTNAとは、「ゼロトラスト」の概念のもとで、社内や社外などを問わず、厳密にアクセスを制御するセキュリティの考え方です。従来のVPAでは対応しきれないセキュリティのリスクに対応するために、ZTNAを導入する企業が増えています。 この記事では、ZTNAについての基本概要やVPNとの違い、VPNからZTNAに移行する必要性やメリットを解説します。

2024.05.22詳しく見る -

- セキュリティ

情報セキュリティポリシーとは?策定するメリットや流れについて解説

情報セキュリティポリシーは、企業や組織が情報セキュリティ対策を行ううえで、決めておくべき方針や行動指針のことです。情報セキュリティポリシーを定めておくことで、企業や組織のセキュリティレベルを高めることが可能です。 この記事では、情報セキュリティポリシーについて、企業にとってのメリット、構成や策定する流れなどについて解説します。情報セキュリティポリシーを策定していない場合は、この記事を参考にしてみてください。

2024.05.24詳しく見る -

- セキュリティ

パスワードリスト攻撃とは?手口や対策について解説

パスワードリスト攻撃とは、IDとパスワードの認証を行うサービスにおいて、不正にログインを行うサイバー攻撃のひとつです。何らかの方法で入手したIDとパスワードのリストを使って、システムやサービスなどに不正ログインを行います。 この記事では、パスワードリスト攻撃とは何か、ID・パスワードの入手方法、パスワードリスト攻撃で起こる可能性がある被害や対策などについて解説します。

2024.05.27詳しく見る -

- セキュリティ

ブルートフォース攻撃とは?手口や対策までわかりやすく解説

ログインIDとパスワードで認証を行う場合、パスワードを見破られると、第三者に簡単にログインを許してしまいます。パスワードが第三者に渡らなければ問題ないのですが、ブルートフォース攻撃という総当たり攻撃を受けた場合、見破られてしまうこともあるのです。ブルートフォース攻撃に備えるためには、どのようなセキュリティ対策を行うべきなのでしょうか。 この記事では、ブルートフォース攻撃とはどのような仕組みのサイバー攻撃なのか、攻撃を受けるとどのような被害が起きるのか、必要な対策などについて解説します。

2024.05.20詳しく見る -

- セキュリティ

EPPとは?機能や脅威検知の仕組み、EDRとの違いについて解説

近年はリモートワークなどの普及で働き方が多様化し、社内ネットワークを守れば安全という考え方では、サイバー攻撃に対応しきれなくなってきました。そこで重視されはじめたのが、EPPと呼ばれるエンドポイントをマルウェアの脅威から保護する、セキュリティソリューションです。サイバー攻撃の起点となるエンドポイントを保護することは、企業のセキュリティ対策を考えるうえで重要なポイントといえます。 この記事では、EPPとは何か、EPPが必要とされている背景、EPPが脅威を検知する仕組み、EDRとの違いについて解説します。社内のエンドポイントに対するセキュリティ対策を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。

2024.05.17詳しく見る -

- セキュリティ

CPSMとは?CASBとの違いや機能、導入するメリットについて解説

近年、企業がオンプレミスのデータサーバーなどを利用するのではなく、クラウドサービスを利用するケースが増えています。クラウドサービスの種類が豊富になったことで使いやすいサービスが増え、クラウドサービスの方がコストを抑えられることが、クラウドの普及の理由としてあげられます。 しかし、クラウドサービスを利用する際に、クラウド環境の設定のミスにより、セキュリティの脅威が発生することもあるのです。クラウド環境が増えると、設定ミスが発生する可能性が高まり、セキュリティのリスクも高まります。そこでCSPMを活用すれば、環境の設定状況が可視化されるため、管理しやすくなるでしょう。 この記事では、CSPMについて具体的な機能や導入するメリット、CSPMソリューションの選び方について解説します。

2024.05.20詳しく見る -

- セキュリティ

標的型攻撃とは?主な手法や被害事例、防ぐための対策について解説

近年、特定の個人や企業を狙った標的型攻撃が増えています。標的型攻撃とは、特定の個人や組織、企業などから、機密情報を盗む目的で行われるサイバー攻撃です。手口が巧妙なので、攻撃を防ぐことがむずかしいといわれています。 この記事では、標的型攻撃について、主な手法や攻撃の流れ、被害事例、攻撃を防ぐための対策を解説します。

2024.04.30詳しく見る -

- AIソリューション

- ソフトウェアテスト・品質保証

AI品質保証とは?

生成AI(ChatGPTなど)に代表されるAIサービスの精度が非常に上がり実用性が高くなってきたことを背景に、AIサービスを組み込んだシステム開発が非常に盛んに行われるようになってきました。次々と革新的なアプリケーションが生み出されるなか、システム開発プロジェクトはいままで通りの進め方でよいのでしょうか?何か考慮することはないのでしょうか?本コラムでは従来型のWebシステム開発とAI搭載のシステム開発とを比較することで、AIの特性を理解し、また「AI品質保証」という考え方を説明します。

2024.05.09詳しく見る -

- セキュリティ

CVSSとは?最新CVSS v4.0の評価基準、スコアの計算方法について解説

近年、OSやソフトウェア、アプリケーションなどに潜む、脆弱性を狙ったサイバー攻撃が高度化・多様化しています。そのようなサイバー攻撃を防ぐためには、脆弱性対策を行うことが重要です。しかし、数ある脆弱性への対策を行う際には、脆弱性の深刻度を比較して、対応の優先順位を決める必要があります。その際に役立つのが、脆弱性の深刻度の基準となるCVSSです。 この記事では、CVSSについての基本情報や最新のCVSS v4.0の変更点、CVSSを活用するメリットなどを解説します。

2024.04.26詳しく見る -

- セキュリティ

FIDO認証とは?パスワード不要の仕組みや安全性、メリット・デメリットを解説

従来のIDとパスワードによる認証だと、パスワードが盗まれてしまった場合、簡単に不正アクセスを許してしまうことがあります。セキュリティレベルの向上を求めるなら、認証方式を見直す必要があるでしょう。 そこで、近年採用されはじめているのが、パスワードを使わないFIDO認証です。従来のパスワード認証などと比べると、安全性が高いといわれています。セキュリティレベルの向上とユーザーの利便性の向上を同時に実現できる、優れた認証方式といえるでしょう。 この記事では、FIDO認証について、セキュリティレベルの高さ、メリットやデメリット、種類、導入方法などを解説します。

2024.04.23詳しく見る -

- セキュリティ

XDRとは?EDR・NDRとの違いや機能、導入メリットについて解説

XDRは、エンドポイント、ネットワークなどを一括して監視し、セキュリティの脅威の検知や分析、対処まで行えるセキュリティソリューションです。近年、サイバー攻撃は高度化・巧妙化しています。そのため、従来のネットワークの入り口である、ファイアウォールを監視するなどの対策では、脅威を防げなくなってきました。そこで、複数の箇所を一括して監視し、脅威の検知から対処までできるXDRの必要性が高まっています。 この記事では、XDRについての基本情報や機能内容、メリット、注意点などを解説します。セキュリティ対策を強化したいとお考えの場合は、ぜひ参考にしてみてください。

2024.04.24詳しく見る -

- セキュリティ

PCI DSSとは?認証取得のメリットや目的、最新v4.0での要件について解説

PCI DSSという用語を聞いたことがある方も多いでしょう。PCI DSSとは、クレジットカード業界の国際的な統一セキュリティ基準のことで、クレジットカードの会員データを安全に扱うためのものです。国際的なクレジットカード大手5社が共同で設立しました。 認証を受けると、カード情報の扱いやシステムなどのセキュリティレベルが高まる、認証を取得していることをアピールできるというメリットがあります。 しかし「認証を取得するためにはどうすればよいかわからない」「そもそもどういうものなのか知りたい」など、疑問を感じることもあるでしょう。 この記事では、PCI DSSについて、取得するメリットや目的と要求、取得方法などを解説します。クレジットカード決済を行う事業者で、PCI DSS認証の取得を検討している場合は、この記事を参考にしてみてください。

2024.04.18詳しく見る -

- セキュリティ

脆弱性診断のよくある質問にお答えします。種類や必要性、外注先の選び方など

脆弱性診断とはどのようなものなのか、何のために行うのかがわからない人も多いでしょう。近年、脆弱性をついたサイバー攻撃が高度化・多様化しています。 脆弱性を放置すると、マルウェア感染などにより、不正アクセスや情報漏洩などのセキュリティの脅威にさらされた状態になってしまいます。このようなセキュリティインシデントが発生する前に、脆弱性診断を受けることで、社内システムなどに潜む脆弱性の有無を確認しておくとよいでしょう。 この記事では、脆弱性診断についてよくある質問と回答をご紹介します。脆弱性診断とはどのようなサービスなのかを知りたい場合は、参考にしてみてください。

2024.04.26詳しく見る -

- セキュリティ

SBOMとは?仕組みや導入するメリット、ツールの選び方について解説

企業が導入しているソフトウェアには、思わぬ脆弱性が潜んでいることがあります。ソフトウェアのライセンス管理や脆弱性管理を普段から行っていたとしても、扱うソフトウェアの数が多いと、管理しきれないこともあるでしょう。 そのような場合に適しているのが、SBOMです。SBOMを導入することで、社内のソフトウェアのライセンス管理や脆弱性管理が容易になります。その結果、ライセンス違反が起こることを防ぎ、脆弱性の悪用によるサイバー攻撃の対策にもつなげることが可能です。 この記事では、SBOMについての詳細や、必要とされている背景や導入するメリット、フォーマットの種類、ツール選定時のポイントについて解説します。

2024.04.09詳しく見る -

- セキュリティ

IDaaSとは?機能や導入するメリット・デメリット、比較ポイントを解説

IDaaSとは、セキュリティレベルを保ちながら、複数のサービスやシステムへの認証を一回で行えるクラウドサービスです。ひとつの認証情報で、複数のサービスやシステムを利用できるため、利便性が大幅に向上するというメリットを得られます。 この記事では、IDaaSとはどのようなサービスなのかを解説します。

2024.04.16詳しく見る -

- ソフトウェアテスト・品質保証

QAエンジニアとは?テストエンジニアとの違いや業務、必要なスキル・資格を解説

近年、ソフトウェアの品質向上が求められており、ユーザーのニーズを満たした、ユーザー満足度の高い製品開発を行う必要があります。仕様どおりに動作し、不具合がないことをテストするだけでは十分といえません。 そのため、ユーザーのニーズにマッチしているか、セキュリティ要件や性能要件などを満たしているかなどをテストする、QAエンジニアの重要性が高まっています。 この記事では、QAエンジニアとはどのような存在なのか、その業務内容や必要な知識・スキル、QAエンジニアの仕事に役立つ資格などについて解説します。

2024.10.30詳しく見る -

- セキュリティ

ゼロデイ攻撃とは?名前の由来やその脅威、企業がとるべき対策について解説

ゼロデイ攻撃とは、製品に潜む脆弱性が解消される前に行われる、サイバー攻撃のことです。OSやソフトウェアのアップデートを定期的に行っていても防げないケースがあり、より高度な対策が必要とされています。では、ゼロデイ攻撃を防ぐためには、どのような対策を講じればよいのでしょうか。 この記事ではゼロデイ攻撃について、その手口や被害を受けた場合の影響、対処法などを解説します。

2024.03.26詳しく見る -

- セキュリティ

MDRとは?SOCとの違いや機能、活用するメリットについて解説

近年、サイバー攻撃が高度化し、従来のセキュリティソフトやファイアウォールなどでは防げない、セキュリティの脅威が増えてきました。そのため、エンドポイントやネットワークを24時間365日体制で監視し、直接セキュリティの脅威を検知する必要が生じています。そこで役に立つのが、セキュリティ業務を代行するアウトソーシングサービスの「MDR」です。 この記事では、MDRとはどのようなものか、その機能やメリットなどについて解説します。

2024.03.21詳しく見る -

- セキュリティ

CASBとは?SWGとの違いや機能、導入するメリット・注意点を解説

近年、クラウドサービスを利用する企業が増えています。しかし、従業員のクラウド利用に対するセキュリティ対策は、行われているでしょうか? クラウドサービスのセキュリティ対策として役立つのが、CASBです。CASBとは、従業員のクラウドサービスの利用状況を監視し、セキュリティ対策を行うためのソリューションです。企業が認知していないクラウドサービスを従業員が利用し、企業の機密情報が漏洩するといった事態を防ぎます。 この記事では、CASBとはどのようなソリューションなのか、具体的な機能や導入する際のメリット・注意点、製品選びのポイントについて解説します。

2024.04.09詳しく見る -

- セキュリティ

暗号化とは?仕組みやアルゴリズムの種類、メリット・デメリットを解説

企業や組織の重要なデータを守るためには、ファイアウォールやセキュリティ対策ソフトなどで、社内システムを守るだけでは十分といえません。 万が一データを盗まれたり、不正アクセスされたりした場合も、解読できない状態であれば、情報が外部に流出することを防げます。しかし、データの暗号化とはどのように行われているのか、どうすれば暗号化対策ができるのかわからない人も多いでしょう。 この記事では、暗号化の種類や仕組み、具体的な方法などについて解説します。企業内の重要なデータを守る方法を検討している場合は、ぜひ参考にしてみてください。

2024.03.25詳しく見る -

- セキュリティ

Basic認証とは?仕組みやメリット・デメリット、設定方法について解説

企業サイトなどを運営する際には、セキュリティレベルの高いログイン認証機能が必要不可欠です。なかでも、Basic認証と呼ばれる方法は、シンプルで構築しやすい認証方法です。しかし、セキュリティレベルが高いとはいえません。 では、なぜセキュリティレベルが高くないのか、そもそもどのような仕組みなのかを知りたいという方も多いでしょう。ここでは、Basic認証について、メリットとデメリット、設定方法、ほかの認証方法について解説します。

2024.03.25詳しく見る -

- セキュリティ

DDoS攻撃とは?攻撃手法や被害事例、対策について解説

DDoS攻撃とは、大量のデータを送りつけて、サーバーダウンさせることを目的としたサイバー攻撃です。近年は、ボットネットを利用した巧妙で悪質な手口が増えており、企業はより厳重なセキュリティ対策を行うことが求められています。 この記事では、DDoS攻撃の詳細や攻撃の手口、被害・リスクの内容や実際の被害事例などについて解説します。

2024.03.14詳しく見る -

- セキュリティ

DLPとは?基本機能や仕組み、メリット、製品の選び方まで詳しく解説

企業にとって、自社の機密情報や顧客、取引先、従業員の個人情報などが流出することは、避けたい問題のひとつです。しかし、近年はサイバー攻撃が高度化し、マルウェア感染によって、重要な機密情報が流出してしまうなどの被害が多発しています。 企業の重要な情報を守るために、より高度なセキュリティ対策が求められています。そこで役に立つのが、データをリアルタイムで監視して、情報漏洩を防ぐDLPという仕組みです。 この記事では、DLPとは何か、どのような機能や仕組みが備わっているのか、導入するメリット、自社にあったDLP製品の選び方などについて解説します。

2024.03.25詳しく見る -

- セキュリティ

多要素認証(MFA)とは?認証方式の種類やメリットについて解説

多要素認証とは、複数の要素を組みあわせた認証のことです。近年、不正アクセスなどのサイバー攻撃が増えて高度化しており、IDとパスワードによる認証だけでは不十分といえます。そのため、セキュリティレベルを高めるために、多要素認証の導入が求められているのです。 この記事では、多要素認証について、その種類や認証が行われるプロセス、多要素認証が適したサービスなどについて解説します。

2024.03.15詳しく見る -

- セキュリティ

Emotet(エモテット)とは?攻撃手法や被害事例、対策について解説

Emotet(エモテット)は2019年ごろに流行したマルウェアで、2022年以降に再流行しています。Emotetは、セキュリティソフトなどによる対策を十分に行っていても、感染してしまうことがある感染力の強いマルウェアです。そのため、いままで以上にセキュリティ対策を強化しなければなりません。 ここでは、Emotetの概要や感染による被害、対策内容について解説します。

2024.03.11詳しく見る -

- セキュリティ

OTP(ワンタイムパスワード)とは?種類や導入するメリットを解説

OTP(ワンタイムパスワード)とは、1回限りの使い捨てパスワードのことです。通常は、ログインIDとパスワードの認証などと組み合わせて使われます。OTPを導入することで、セキュリティレベルの向上が期待できます。しかし「具体的にどのような仕組みなのか知りたい」「導入は簡単なのか気になる」という方も多いでしょう。 この記事では、OTP(ワンタイムパスワード)の仕組みや種類、メリット、実際に活用されているシーンなどについてご説明します。

2024.03.11詳しく見る -

- ソフトウェアテスト・品質保証

ソフトウェアテストを効率化するには?テスト設計・テスト実行それぞれの方法を解説

「ソフトウェアテストの工数がいつも膨らんでしまう」「品質を保ちながらテスト工数を削減するためにはどうすればよいのか」などと悩む方も多いでしょう。とくに、品質を下げずにテストを効率化するのは非常にむずかしく、正しい知識や経験が必要です。 この記事では、ソフトウェアテストの効率化について、設計、実行段階での具体的な方法についてご説明します。

2024.11.07詳しく見る -

- セキュリティ

ゼロトラストとは?意味や従来型セキュリティとの違い、導入方法を解説

従来のセキュリティ対策の考え方は、ファイアウォールに守られた社内ネットワークのなかを守る「境界型セキュリティ」が主流でした。ところが近年は、リモートワークが普及し、クラウドサービスの利用も増えてきました。 そのため、社内ネットワークのなかを守るだけでは、社外で使用するデバイスなどを守れません。そこで必要とされているのが、ゼロトラストの考え方です。 この記事では、ゼロトラストとは何か、必要とされる背景、実現のためのソリューション、NISTが定める7つの原則などについて解説します。

2024.03.08詳しく見る -

- ソフトウェアテスト・品質保証

ソフトウェアテストの7原則とは?正確なテストを行うために必要な考え方も解説

ソフトウェアテストとは、ソフトウェアの実装後にテストを行い、バグや欠陥をつぶしていくためのものです。しかし「テストをひととおり行えばバグはすべてつぶせる」「とにかくたくさんテストすれば品質が上がる」などの誤解をしている人も多いかもしれません。 効率のよいテストを行うためには、テストに関する正しい知識をもち、テスト対象や開発プロジェクトの状況にあったテストを計画する必要があります。 この記事では、効率のよいテストを正しく行うために必要な、JSTQBによるソフトウェアテストの7原則と、テストに必要な考え方についてご説明します。テストに関する正しい知識をもとに、効率のよい正確なテストを行うために役立ててみてください。

2024.11.07詳しく見る -

- UI/UX

カスタマーサポートのWeb自己解決率をあげる(後編)

前回は「問い合わせに至ってしまった課題とそのお客様の行動プロセスを知る」ことの重要性をお話ししました。ここまではデータがあり、そのデータを精緻にかつ適切に分析ができればお客様が問い合わせに至った行動プロセスが明らかにできます。 後編では、「なぜ」お客様がその行動をとらざるを得なかったのか。「なぜ問い合わせに至ってしまったのか」の「WHY」の部分を深堀りしていきます。この「WHY」の深堀りができてはじめて「お客様の自己解決を阻害する要因」を明かにできて対策を講じることができます。この「WHY」の深堀りが為されなければ、見当違いの施策を行ったり、ツールを導入したり、といった浅慮な議論に陥ってしまうかもしれません。

2024.02.13詳しく見る -

- セキュリティ

ファイアウォールとは?重要性や種類、機能、設置パターンについて解説

社内ネットワークを構築する際に、ファイアウォールは必要不可欠なネットワーク機器です。ファイアウォールとはどのような仕組みなのか、どのように使うのかを知りたい人も多いでしょう。 この記事では、ファイアウォールの機能や種類、ファイアウォール以外のセキュリティ対策について解説します。

2024.02.21詳しく見る -

- セキュリティ

EDRとは?その必要性や機能、製品の選び方について解説します

EDRとは、エンドポイントを監視し、脅威を検知した場合に自動で対処できるセキュリティ製品です。近年、ウィルス対策ソフトなどで防げないセキュリティの脅威が増えており、その対策として必要性が高まっています。EDRとは具体的にどのような製品なのか、仕組みはどうなっているかなどを知りたい人も多いでしょう。 この記事では、EDRとは何か、詳しい機能や導入するメリット、製品選びのポイントなどについて解説します。

2024.02.27詳しく見る -

- セキュリティ

SOCとは?その必要性や役割、アウトソーシングするべきか解説

SOCとは、24時間365日体制でセキュリティ脅威を検知・分析し、対策を行う組織です。セキュリティ対策は、セキュリティソフトやファイアウォールなどを設置すれば、完了するというわけではありません。いつ起こるかわからないセキュリティの脅威に対する備えが必要です。そこで、SOCを活用すれば、多様化・高度化したサイバー攻撃に対する備えになるでしょう。 この記事では、SOCとは何か、SOCの必要性が高まっている背景、その役割やメリットなどについて解説します。

2024.02.27詳しく見る -

- セキュリティ

フィッシング詐欺とは?手口や被害による影響、企業ができる対策を解説

近年、サイバー攻撃の被害件数が増えつづけており、とくにフィッシング詐欺の被害が増加しています。企業が狙われるケースも多いため、企業を守るために、サイバー攻撃に対する対策を強化していくことが重要です。 この記事では、フィッシング詐欺とは何か、詐欺被害による影響や対処方法、詐欺被害にあわないための対策について解説します。

2024.02.20詳しく見る -

- UI/UX

UIテストとは?メリットやテスト項目、手順について解説。自動化はするべきか?

UIテストとは、ユーザーからの見え方や、使い勝手のよさなどに関するテストです。どれだけ高機能で優れた製品やサービスでも、ユーザーが使いにくいと感じれば、そのよさが損なわれてしまいます。そのためUIテストは、機能テストや性能テストなどと並び、重要なテストです。 この記事では、UIテストの確認内容やメリット、進め方についてなどを詳しく解説します。

2024.01.31詳しく見る -

- AIソリューション

- セキュリティ

ディープフェイクとは?活用例や悪用された場合のリスク、対策について解説

近年、ディープフェイクと呼ばれる技術が登場し、話題になっています。ディープフェイクの技術を活用すれば、有名人などの映像を作成して、好きなことをしゃべらせることが可能です。この技術は役立つ場面も多いですが、その反面、悪用されると大きなリスクがともないます。 この記事では、ディープフェイクとはどのようなものなのか、実際の活用例や悪用される事例、悪用を防ぐための対策などについて解説します。

2024.02.20詳しく見る -

- セキュリティ

Webアプリケーション診断とは?メリットやチェック項目、依頼方法について解説

Webアプリケーション診断とは、WebサイトやWebアプリケーションにひそむ脆弱性を診断し、明らかにする診断サービスのことです。企業内で運営するコーポレートサイトや、ECサイトなどに脆弱性がひそんでいた場合、脆弱性を利用したサイバー攻撃を受ける可能性があります。Webアプリケーション診断は、サイバー攻撃による脅威を防ぐための重要な対策のひとつです。 この記事では、Webアプリケーション診断とは何か、メリットや診断の流れなどについて解説します。

2024.02.09詳しく見る -

- UI/UX

カスタマーサポートのWeb自己解決率をあげる(前編)

2024.02.13詳しく見る -

- UI/UX

事実、サイト改善の近道はUXの最適化です

2024.01.29詳しく見る -

- ソフトウェアテスト・品質保証

ソフトウェアテストのよくある質問にお答えします。目的や種類、作業内容、外注先の選び方などを解説

ソフトウェアテストとは何なのか、どのようなテストがあるのかなど、疑問に思う方も多いでしょう。ソフトウェアテストは、開発に比べて難易度が低い作業なのではと考える方もいるかもしれません。 しかし、品質を保ちつつテストの作業効率をあげるためには、テストの計画・設計に多くの知識や経験が必要となりますので、むしろ難易度の高い工程となることも多いです。 この記事では、ソフトウェアテストに関するさまざまな疑問にお答えします。ソフトウェアテストについて知りたい、外注先選びの際にどのようなことに気をつければよいのか気になる方などは、ぜひ参考にしてみてください。

2024.02.05詳しく見る -

- ソフトウェアテスト・品質保証

負荷テストとは?目的や種類ごとの観点、実施の流れについて解説

自社プロジェクトの開始にあたって、運用開始後のシステムトラブルに不安をおもちでしょうか?実運用開始前に負荷テストを行っていれば、事前のトラブルシューティングが可能です。高負荷に耐えられるシステムは、企業ブランド失墜や売上機会の損失を避けることにつながります。 この記事では、負荷テストの目的や種類ごとの観点、実施の流れについて詳しく解説します。

2024.01.23詳しく見る -

- ソフトウェアテスト・品質保証

品質保証(QA)とは?品質管理との違いや具体的な業務内容について解説

品質保証(QA)とは、製造工程や出荷時の確認をする品質管理とは異なり、上流工程から出荷後のアフターフォローまでを対象にして、品質を担保する考え方です。実際、多くの製品やサービスが利用されるのは出荷後で、利用者が困ったときはアフターフォローに期待します。その結果、利用者はアフターフォローまで含めた品質を評価することになるので、ここで高評価を得るには品質保証の考え方をとり入れることが重要になります。では、品質保証と品質管理はどのような点が違うのでしょうか?具体的に、それぞれの工程でどのような品質保証のアクションを行うのか、知りたい方も多いでしょう。 この記事では、ITシステムの視点を踏まえ、品質保証とは何か、品質保証と品質管理の違い、各プロセスの品質保証の内容などについて解説します。

2024.01.22詳しく見る -

- セキュリティ

WannaCry(ワナクライ)とは?仕組みや感染した場合の被害、対策について解説

世のなかにはさまざまなセキュリティの脅威が存在し、WannaCryもそのひとつです。WannaCryに感染すると、社内のデータが暗号化され、企業活動に大きな影響をおよぼします。そのため、日ごろからセキュリティ対策を強化しておくことが重要です。 この記事では、WannaCryとは何か、感染時の対応、普段行っておくべき対策などについて解説します。

2024.01.19詳しく見る -

- セキュリティ

RaaS(ランサムウェア・アズ・ア・サービス)とは?手口や被害事例、対策について解説

近年、ランサムウェアを購入できるRaaSという手口が登場し、猛威を振るっていることをご存じでしょうか。セキュリティに関する知識や技術がなくても、RaaSからランサムウェアを調達することで、簡単にサイバー攻撃を実行できる時代に突入したのです。このような動きに対して、企業はさらなるセキュリティ対策が求められています。 この記事では、RaaSとは何か、攻撃の手口と流れ、攻撃を受けるとどうなるのか、対策などについて詳しく解説します。

2024.01.22詳しく見る -

- セキュリティ

ランサムウェアとは?種類や被害事例、感染を防ぐための対策まで詳しく解説

企業・組織にとって、顧客の情報流出やシステム停止などは未然に防ぐべきリスクです。しかし、具体的に「何に対策すべきなのか」「どのような手段が有効なのか」など、対策方法について把握しきれていない部分もあるでしょう。 そこで今回は、サイバー攻撃の一種であるランサムウェアについて解説します。有効な対策方法はもちろん、ランサムウェアの脅威や種類、被害事例なども含めて解説するので、対策の重要性についても理解していきましょう。

2024.01.19詳しく見る -

- ソフトウェアテスト・品質保証

SREとは?意味やDevOpsとの違い、実現できることを解説

SREは、サイト信頼性エンジニアリングのことを指しています。システム開発の運用フェーズにおいて、ツール類を使用してシステム管理や問題解決、運用業務を自動化する仕組みのことです。システム開発で、運用フェーズに移行するまでの作業の信頼性を高めることで、システム全体の品質の向上につながります。 この記事では、SREとは何か、SREの指標、DevOpsとの違い、SREで実現できることなどについて解説します。

2024.01.16詳しく見る -

- ソフトウェアテスト・品質保証

PMOとは?PMとの違いや職種別の役割・業務内容について解説します

PMOは、企業内の各部署や部門とは独立して、社内のプロジェクトマネジメントに関する支援を行う役割を果たします。PMOの導入により、現場におけるノウハウの交流など多くのメリットを得られます。そのため、PMO部門を新たに設置することで、企業の生産性の向上につながるでしょう。しかし、そもそもPMOとは何なのか、どのような対応を行えばよいのか、必要な人材はどのような人物なのかなど、疑問に感じることが多いかもしれません。 この記事では、PMOの種類、メリット、デメリットなどについて解説します。社内における業務の標準化の必要性を感じている、品質向上のための対策を行いたいという企業の担当者の方は、ぜひ参考にしてみてください。

2024.01.12詳しく見る -

- セキュリティ

クロスサイトスクリプティング(XSS)とは?手口や被害事例、対策をわかりやすく解説

「クロスサイトスクリプティング」というサイバー攻撃の存在は知っていても、具体的にどのような攻撃なのかわからない人も多いでしょう。企業サイトやECサイトを運営する場合、クロスサイトスクリプティング対策が必須です。セキュリティリスクを避けるためには、セキュリティの脅威について理解を深めていく必要があります。 この記事では、クロスサイトスクリプティングの詳細や具体的な被害事例、対策などについて詳しく解説します。これからECサイトや企業サイトを構築する場合、脆弱性診断を受けたことがない場合などに、この記事を参考にしてみてください。

2024.01.19詳しく見る -

- ソフトウェアテスト・品質保証

verificationとvalidationの違いとは?ソフトウェア開発における意味・定義を解説

ソフトウェア開発において、verificationとvalidationを耳にする機会があるかもしれません。しかし、似たような単語のため、それぞれが何を意味するのか明確に理解していない方も多いでしょう。verificationとvalidationの2つの視点を用いた品質保証は、高品質な開発を行ううえで欠かせません。 この記事では、verificationとvalidationの違いと、ソフトウェア開発における意味・定義を解説します。

2024.01.12詳しく見る -

- セキュリティ

ISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)とは?認証取得のメリットや流れを解説

ISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)の認証取得をご検討中でしょうか。ISMSの規格は、読み込みだけでも時間と労力がかかるため、段階的な準備と構築が重要です。取得や更新のための費用についても、前もって検討しておく必要があります。 この記事では、ISMSの概要と認証取得のメリットや流れなどについて詳しく解説します。

2023.12.28詳しく見る -

- ソフトウェアテスト・品質保証

DevOpsとは?アジャイル開発との違い、導入するメリット・デメリットについて解説

DevOpsとは、システム開発の現場において、開発チームと運用チームの連携をスムーズに進めるための仕組みや概念のことです。システム開発は開発して終わりではなく、運用フェーズを成功させることで、ユーザーに適切なシステムが届きます。しかし、開発チームと運用チームの連携がうまくいかず、問題が発生することも多いかもしれません。 この記事では、DevOpsとは何か、メリットや注意点、CI/CDの仕組みなどについて解説します。

2024.01.12詳しく見る -

- セキュリティ

SQLインジェクションとは?手口や被害事例、対策をわかりやすく解説

SQLインジェクションとは、Webサイトの入力エリアなどに不正なSQL文を入力することで、データベースに不正にアクセスするサイバー攻撃の手口です。SQLインジェクションの攻撃を受けると、サイトの改ざんやデータベースへの不正アクセスなどの被害が起こる可能性もあります。企業側としては、そのような被害を防がなければなりません。 この記事では、SQLインジェクションについてご説明し、具体的な被害事例、対策内容などについて解説します。

2023.12.28詳しく見る -

- セキュリティ

サイバー攻撃とは?種類や日本での被害事例、対策について解説します

甚大な金銭的損害や社会的信用失墜を招くサイバー攻撃は、企業にとって大きなリスクとなる犯罪被害です。その手法は多様化しており、対策を講じるためには、サイバー攻撃の概要を理解しておく必要があります。 この記事では、サイバー攻撃の種類や日本での被害事例、対策について詳しく解説します。

2023.12.28詳しく見る -

- セキュリティ

ペネトレーションテストとは?脆弱性診断との違いやメリット・注意点、手法について解説

脆弱性診断だけではなく、ペネトレーションテストを実施した方がよいのでは?と検討をしている企業も多いのではないでしょうか。ペネトレーションテストとは、企業ごとのシステム構成や機器の状況、セキュリティの脅威のトレンドなどにあわせて攻撃シナリオを作成し、テストするものです。しかし、脆弱性診断と何が違うのか、具体的に何ができるのかなど、疑問をもつ人も多いかもしれません。 この記事では、ペネトレーションテストとは何か、その種類やメリット、注意点、実施の流れなどについてご説明します。

2023.12.28詳しく見る -

- セキュリティ

セキュリティ診断サービスとは?比較・選定ポイントについて解説

セキュリティ診断サービスとは、社内システムに潜む脆弱性を洗い出すサービスです。脆弱性はどこに潜んでいるかわからず、また次々と新しいものが登場します。そのため、自社にあった診断サービスを選んで、定期的に実施する必要があります。しかし、そもそもセキュリティ診断サービスとは何なのか、どのような診断内容のサービスを選べばよいのかなどを知りたい方も多いでしょう。 この記事では、セキュリティ診断サービスとは何か、診断サービス選定時のポイントなどについて詳しく解説します。

2023.12.28詳しく見る -

- セキュリティ

脆弱性診断とペネトレーションテストの違いとは?自社に必要なのはどちらか、選び方を解説

企業のセキュリティ対策が十分か、脆弱性がないかを検証するためには、脆弱性診断やペネトレーションテストを実施するのが有効です。しかし、脆弱性診断とペネトレーションテストの違いがわからない、どちらを実施すればよいか知りたいという方も多いでしょう。この2つは、どちらもセキュリティの脅威や脆弱性の有無を調べるものですが、内容や目的が異なります。 この記事では、脆弱性診断とペネトレーションテストの違い、向いているケース、それぞれの流れ、サービスを選ぶ際のポイントについて解説します。

2023.12.28詳しく見る -

- セキュリティ

脆弱性診断ツールとは?種類や導入するメリット・デメリット、選定ポイントを解説

脆弱性診断を行う際にかかせないのが、機械的な診断項目を自動で行う脆弱性診断ツールです。ツールで診断作業を自動化することで、作業効率がアップするなど多くのメリットがあります。その一方で、診断ツールでは複雑な要件を診断できない場合もあるため、導入時には十分な検討が必要です。 この記事では、脆弱性診断ツールとは何か、診断ツールの種類、メリット・デメリット、選び方などについて解説します。これから脆弱性診断ツールの導入を検討している場合は、ぜひ参考にしてみてください。

2023.12.28詳しく見る -

- セキュリティ

脆弱性診断の適切な頻度とは?項目ごとの違いやタイミングについて解説

脆弱性診断の重要性や具体的な内容は理解しても、どれくらいの頻度で行うべきなのかという疑問を感じている人も多いでしょう。 脆弱性診断はそれなりに手間がかかる作業なので、頻繁にできるものではありません。しかし、実施頻度を落としすぎると、脆弱性をついたセキュリティ攻撃の被害にあってしまう可能性が高まります。そのため、脆弱性診断をどのくらいの頻度で行うべきか、知る必要があるでしょう。 この記事では、脆弱性診断の適切な頻度、項目ごとの頻度の違い、なぜ定期的な実施が必要なのかなどについてご説明します。

2023.12.28詳しく見る -

- セキュリティ

脆弱性管理とは?脆弱性診断との違いや必要性、プロセスについて解説

脆弱性管理とは、脆弱性診断と何が異なるのか、なぜ行うべきなのかなどを知りたい企業のセキュリティ部門の方も多いでしょう。脆弱性管理を適切なプロセスに沿って行うことで、セキュリティリスクを低減することが可能です。しかし、そのプロセスを行うためには、専門的な知識と経験が必要です。 この記事では、脆弱性管理とは何か、メリット、プロセス、脆弱性管理の注意点などについて解説します。

2023.12.28詳しく見る -

- セキュリティ

脆弱性とは?その種類や放置する危険性、正しいセキュリティ対策について解説

セキュリティの脆弱性対策が重要なことはわかっているが、どの程度重要なのか、具体的に何をすべきかわからないという方も多いでしょう。普段から適切なセキュリティ対策を講じるためには、脆弱性について正しく理解する必要があります。 この記事では、脆弱性とは何か、具体的な脆弱性の種類、脆弱性対策の重要性などについて詳しく解説します。

2023.12.13詳しく見る -

- UI/UX

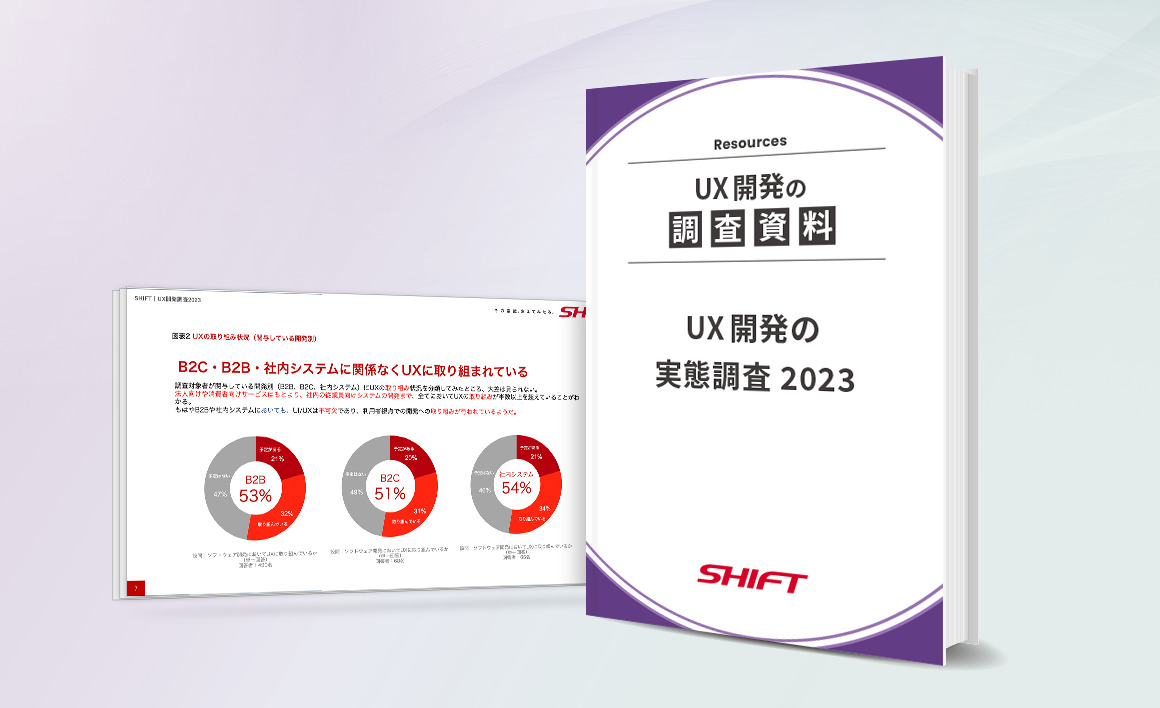

B2Bや社内システムにUI/UXは必要か

2023.11.17詳しく見る -

- DX

スクラムマスターへの道

2023.11.30詳しく見る -

- UI/UX

プロダクト開発を成功に導く 新・コンセプト調査手法~顧客心理を深く探る「CXストーリー™」とは?~

2023.12.06詳しく見る -

- ソフトウェアテスト・品質保証

探索的テストはテストケースを書かないって本当? 探索的テストのメリット・デメリットをわかりやすく解説

「探索的テスト(Exploratory Testing)」とは、テスト担当者がテスト対象のプロダクトおよび欠陥の学習・テストの計画・テスト内容の設計実行を並行して行う、ソフトウェアテストのテスト技法の1つです。事前にテストケースを設計せず、テスト実行の過程や結果を通じてテストの目標や内容を動的に調整できるため、効率よくテストを進めることができるという特徴があります。本コラムでは、探索的テストとは何か、探索的テストをどのように行っていくべきかなどについて解説します。

2024.11.06詳しく見る -

- ソフトウェアテスト・品質保証

- UI/UX

ユーザビリティテスト(ユーザビリティ評価)とは?基礎知識や具体的な方法まで解説

2023.10.20詳しく見る -

- ソフトウェアテスト・品質保証

第三者検証とは?重要性やメリット・デメリットを解説

2023.09.20詳しく見る -

- ソフトウェアテスト・品質保証

信頼性とは?可用性や保守性との違い、向上させる方法をわかりやすく解説

2023.10.25詳しく見る -

- ソフトウェアテスト・品質保証

- DX

非機能要件とは?機能要件との違いや設計方法、設計のポイントについて解説

システム開発において、プロジェクト初期に要求を明らかにし、「どのような機能を実現するか(いわゆる機能要件)」を集中的に議論している現場は多いでしょう。アジャイルのような小さなイテレーションで機能を実装していく現場においては、特に機能要件を重視する傾向があります。 それに比べて、メンテナンス性や処理性能、拡張性などの非機能要件を明確化し、機能要件と同等のプロセスで定義・実装している現場は少ないように感じます。 なぜなら、機能要件の基となる顧客要求は明らかになりやすく、また目に見える形で達成度合いを表現することができるため、議論するモチベーションをもちやすいのですが、その反面、非機能要件は明確なニーズや要求がないことが多く、定義も難しいので、時間や専門性を要することが多くなり、敬遠されがちになります。 ただし、類似システムが多い昨今において、機能要件はもはや必須条件かつ最低条件となっており、競合優位性を示す要素には成り得ません。むしろ、非機能要件の質こそがシステムの質となり、競合優位性を示す要素であるといえます。特に、事業が継続する限り運用されるWebサービスが多い現IT市場においては、必然的に長いシステムライフサイクルを意識した非機能要件の検討が必要となるでしょう。 また、非機能要件に関連する検討事項は、アーキテクチャ設計のようなプロジェクト中期~後期に変更すると手戻りが膨大になってしまうものがほとんどであるため、プロジェクト初期に検討をしておくことが、プロジェクトの成否にも大きな影響を及ぼします。 すなわち、システム開発において、非機能要件への関心度と重要度は、以前より増しているのです。 そこで今回は、非機能要件に焦点を当て、機能要件との違いや、非機能要件で定義すべき項目、そのポイントについて説明いたします。

2024.10.31詳しく見る -

- DX

プロダクト開発を通じて企業のビジョンを達成するには

みなさんの開発現場は、アジャイル開発を取り入れているだろうか。 リリース頻度はどの程度だろうか。2週間?1週間?1日? 開発基盤が整って、リリースのサイクルを短くできるということはアジャイル開発の大きな特徴であり、誰しもが容易に気づく点である。 アジャイル開発を取り入れたい理由として、他社との競争に打ち勝つためにプロダクトを早くリリースしたいことをあげる人も多いだろう。 だが、実際の開発現場では、リリースのサイクルを短縮することが目的と化していないだろうか。 リリース頻度が高いだけでは、リリースしているプロダクトが企業のビジョンやプロダクトのゴールに沿っているかどうかは判断できない。 もし開発チームが企業のビジョンやプロダクトのゴールを達成することへの意識が希薄なら、無価値なプロダクトを高速に提供している可能性がある。 今回は、開発チームがプロダクトゴールを達成していくためにはどうしたらよいかについて考えてみたい。

2023.08.30詳しく見る -

- セキュリティ

- DX

可用性とは?信頼性・耐障害性との違いや助長化する方法を解説

事業が継続する限り、運用されつづけるシステムが多い現IT市場において、長いシステムライフサイクルを意識したシステム開発が必要となり、可用性の高いシステム運用は、コスト・品質の両面で必須条項となっています。システム上にトラブルが発生しても、可用性などの事前対策をしておけば、システムが完全に停止してしまう事態を避けることができるでしょう。つまり、システム開発において可用性を加味することは利用者への高い満足度を提供し、システム(≒事業)の継続性を高めるものなのです。 本記事では、可用性の概要と類似の考え方との違い、可用性を高める方法について解説します。

2023.08.21詳しく見る -

- ソフトウェアテスト・品質保証

- DX

要件定義とは?作成手順や前後の流れをわかりやすく解説!

今回は、システム開発における要件定義という工程について、作業手順や前後の流れを交え、わかりやすく解説します。

2023.06.30詳しく見る -

- ソフトウェアテスト・品質保証

シナリオテストとは?業務をどうやって分解していくの?

「シナリオテスト」は、「ユーザーが一連の流れに沿ってシステムを問題なく利用できることを確認するためのテスト」となります。JSTQBの定義では、「ブラックボックステストのテスト技法の1つで、ユースケースの動作を実行するようにテストケースを設計する」とされています。 業務を想定したシナリオに基づいて実施するテストでは、お客さまが行う業務が実現できるか、などの要求と合致していることを確認します。しかし、いざシナリオテストを実施しようとすると、要件定義書や業務フロー図があっても、そこからシナリオテストにどのように組み替えていけば良いのか、どこから手をつけていけば良いのか悩む方も多いと思います。 本コラムでは、業務を想定したシナリオテストを行う際に、業務を分解し、テストケースを作成するプロセスやポイントについて解説します。

2024.10.30詳しく見る -

- ソフトウェアテスト・品質保証

メトリクスとは?管理方法や活用方法について解説

ソフトウェアの品質管理では、「メトリクス」というわかりやすい数値データで品質を見える化します。 プロジェクトの数値データと、標準的な数値データを比較することによって、品質の状態を客観的に、かつ定量的に判断し、そのソフトウェアに要求される品質に到達するよう、本番稼働に向けて管理(モニタリング&コントロール)していきます。 本コラムでは、メトリクスとは何か、どのようにデータを収集、管理するのかなどについて解説します。

2023.06.30詳しく見る -

- ソフトウェアテスト・品質保証

- DX

ウォーターフォール開発とアジャイル開発の宗教論争

2001年に「アジャイルソフトウェア開発宣言」が公開されてから、アジャイル開発は従来のウォーターフォール開発と対比され、ともすれば対立するものとしてみなされている。 しかし、本当にウォーターフォール開発とアジャイル開発は相容れないものなのだろうか。 そんなことはないはずだ。どちらもプロダクトをつくり、お客様に提供する以上、アジャイル開発とウォーターフォール開発で目指すところは変わらないはずである。 ただ抽象化・具象化のやり方が違うために、お互い異質に見えるだけなのではないだろうか。 本コラムでは、ソフトウェア開発を進めるうえで、最終的に目指すものや基本的なやり方は開発手法によらないことを考察してみたい。

2023.05.09詳しく見る -

- セキュリティ

- DX

DevSecOpsとは?ソフトウェアの開発・運用・セキュリティ対策をONE TEAMで

ソフトウェアの開発プロセスは、分業型である旧来のウォーターフォール型開発から、ユーザーのニーズに柔軟かつ迅速に対応可能な、チーム型のアジャイル開発、さらには開発(Dev)と運用(Ops)を同じチームでおこなうDevOpsへと移行してきています。 一方、このようなソフトウェア開発プロセスの進化とは別に、ソフトウェアのセキュリティ上の安全性を担保する活動は、依然として開発チームの外にいる社内のセキュリティチームや外部ベンダーが担っているケースが多く、開発サイクルの高速化に順応したセキュリティ対策の実施がむずかしくなっています。このような状況を解決するため、近年、柔軟かつ高速な開発を可能にするDevOpsにセキュアソフトウェア開発(Sec)を統合したDevSecOpsに注目が集まっています。 本稿では、ソフトウェア開発プロセスの進化を振り返りながら、DevSecOpsの基本概念と実践について解説していきます。

2023.05.11詳しく見る -

- ソフトウェアテスト・品質保証

- DX

アジャイルな思想が変える社会の未来予想図

アジャイルは宣言された当時、アジャイルソフトウェア開発宣言という名前の通り、ソフトウェア開発に向けられたものだった。 しかし、アジャイルの価値はいまやソフトウェア開発だけでなく、ビジネス、ハードウェア開発といった分野にも大きな影響を及ぼしている。これは、世の中がいかにアジャイルを求めていたかを示すものでもある。 本コラムでは、身近な例や、これまでアジャイル開発とは縁遠いと思われてきた分野の例を引きながら、アジャイルがどれほど浸透しているか、アジャイル開発がどれほど私たちの社会を変えてきたか、今後はどうなっていくのか見てみたい。

2023.06.05詳しく見る -

- ソフトウェアテスト・品質保証

『QC7つ道具』とは? 手法の説明とソフトウェア開発現場における活用例

『QC7つ道具』は、「どこから手をつければ良いのか分からない」という状態から、問題点や優先順位を明らかにし、解決の方向性を定めるために活用する手法です。 ITシステムが社会やビジネスを支える基盤となった現在、ITシステムの品質管理は欠かすことのできない活動です。一方でITシステムの急激な拡大・複雑化に伴い、品質管理者は高度化、複雑化する諸課題への対応が求められています。みなさまのなかにも、現場に山積する品質課題を前に「どこから手をつければ良いのか分からない」と頭を抱えた経験をもつ方もいらっしゃるのではないかと思います。長年お客様の品質保証を支援してきた弊社でも、システム開発の現場での対応に苦戦を強いられることは少なくなく、品質管理者に対する要求の高度化、複雑化を日々実感しています。今回紹介する『QC7つ道具』は、そのような悩み多き品質管理担当のみなさまの一助になるものと考えております。 まだ活用したことがない方はぜひ参考にしてみてください。

2023.04.13詳しく見る -

- ソフトウェアテスト・品質保証

テストケースとは?書き方や満たすべき要件について解説

「テストケース」は、ソフトウェアテストで確認すべき内容や、テストの条件、テスト実行の手順、期待する結果などをまとめたものになります。例えば、Web画面上でデータを入力したり、ボタンを押下したりといったテスト実行時の操作は、テストケースに書かれている内容をベースに行われます。そのため、テストケースは確実なテストを実施するために重要な役割を担います。本コラムでは、テストケースとは何か、テストケースに記載されるべき内容などについて解説します。

2024.10.29詳しく見る -

- ソフトウェアテスト・品質保証

モンキーテストとは?その特徴と実施のポイント

「モンキーテスト」は、ソフトウェアテストの手法の1つです。一般的にソフトウェアテストと言うと、作成したテストケースを元にテスト実行することをイメージする方も多いかと思います。しかし、モンキーテストは、テストケースを作成せずに実施するテストになります。本コラムでは、モンキーテストと、モンキーテストと同じようにテストケースを作成せずに実施するテストの手法についてもあわせて解説します。

2024.10.30詳しく見る -

- ソフトウェアテスト・品質保証

テスト仕様書の書き方~テストケース作成のポイント~

「テスト仕様書」におけるテストケースは、確実にテストを実施するうえで重要なドキュメントです。本コラムでは、テスト仕様書の一部であるテストケースの書き方やそのポイントについて解説します。

2024.10.28詳しく見る -

- セキュリティ

CSIRT(シーサート)とは?必要な理由や役割について解説

ほぼすべての組織には守らなければならない情報資産が存在します。したがって、それが漏えいしたり紛失したり侵害されたりする問題、すなわちセキュリティインシデント(セキュリティ事故)が発生するリスクは常にあると思ってよいでしょう。 そのようなセキュリティインシデントに対応する(インシデント対応、あるいはインシデントレスポンス)ための組織、それがCSIRT(Computer Security Incident Response Team:シーサートと読む)です。本コラムではCSIRTについて詳しく見ていきましょう。

2023.03.28詳しく見る -

- ソフトウェアテスト・品質保証

ウォークスルーとは?目的やレビュー方法、実施ルールについて解説

昨今、顧客ニーズの変化や市場動向に追従するため、ソフトウェア開発はより高速で効率的なスタイルへと変化しつづけています。一方、競合サービスへの優位性を示すために、品質は以前よりさらに高いレベルが求められています。 このようにソフトウェア開発を取り巻く環境は、短納期と高品質を同時に実現しなければならず、非常に厳しい状況です。 その結果、納期を重視するあまり、リスク管理やレビューが疎かになり、リリース後に品質問題やインシデントが発生し、後続開発も遅延するなどの悪循環が生じているプロジェクトが散見されます。そういった問題を引き起こさないためにも、段階的かつ効率的に品質を担保していくことが重要となります。 そこで今回は、そういった品質担保に有効なITレビュー方法の一つである、ウォークスルーについて、その必要性と実施方法について解説します。

2023.03.28詳しく見る -

- ソフトウェアテスト・品質保証

ソフトウェア開発とプロセス品質 ~アジャイルアプローチに必要なメトリクスと落とし穴~

前回(「品質」はだれが決めるもの? 改めて「品質」を考えてみる)は、ソフトウェア品質の概論を述べたが、今回はそのなかの一つの要素である「プロセス品質」について踏み込んでみよう。

2023.03.28詳しく見る -

- ソフトウェアテスト・品質保証

開発現場で目指すべき品質保証とは~効果が最大化するテスト自動化の適用方法~

プロダクトの品質保証課題をもつ企業は多く存在しているのではないでしょうか。プロダクト開発の環境が変化していくなかで、「品質保証」は企業に重要な課題ですが、品質保証の在り方が進化をしているとはいいきれません。 今回は、品質保証の在り方を進展させるために「テスト自動化」による効果と解決策、そのメリットについてご紹介します。

2023.02.28詳しく見る -

- ソフトウェアテスト・品質保証

スタブとは?意味やメリット、ドライバ・モックとの違いについて解説

2024.10.29詳しく見る -

- ソフトウェアテスト・品質保証

テスト管理とは?その概要と実施方法、進め方について解説

本コラムでは、テストプロセスの全工程にて共通して行われるテスト管理について、その概要と実施方法、進め方について解説を行っていきます。

2024.10.31詳しく見る -

- ソフトウェアテスト・品質保証

テスト実施(実行)ですべきこと~必要な準備と実施手順について紹介~

本コラムでは、テストプロセスにおけるテスト実施の工程について、テストケースの消化を行う「テスト実行」の工程、テスト実行の準備を行う「テスト実装」の工程とに分けて解説します。 テスト実行を行うためには、特に準備が重要です。準備やその手順に抜け漏れがあると、それが直接テストの質に影響してきますので、ソフトウェアテスト初心者の方はもちろんのこと、日常的にテストを行っている方も今一度ご確認いただくことをオススメします。

2024.10.30詳しく見る -

- ソフトウェアテスト・品質保証

- UI/UX

「品質」は誰が決めるもの?~改めて「品質」を考えてみる~

ショッピングサイトやスマホアプリのレビューには、「品質がいい」「品質が悪い」という言葉をよくみかける。 その商品を買うか買わないか、アプリをダウンロードするかしないかを決めるために、こうしたレビューを参考にしている人も多いのではないだろうか。 例えば、起動して5秒たっても開かないアプリケーションはみなさんも使いたくないだろう。なぜなら、私たちはアプリケーションの応答速度が速いことをもはや当たり前に感じているからだ。 ユーザーの期待と実際のアプリケーションのギャップがあると、「品質が悪い」という印象になり、一度でもこうした体験をすると ユーザーに見放されていってしまう。 ユーザーからのよい評価を得るために、アプリケーションを利用してもらうために、品質は誰が、どのような基準で決めていくべきなのだろうか。 ソフトウェアにおける品質とは、要件や仕様通りにソフトウェアが動き、必要な開発プロセスを踏んでいればよいのだろうか。プロダクトの不具合分析や、開発プロセスの改善などに取り組み、目標を定めているチームもあるだろう。 しかし、その取り組みがユーザーを満足させる結果になっているだろうか。答えはNoである。

2023.01.27詳しく見る -

- ソフトウェアテスト・品質保証

テスト設計とは?プロセスと作成方法について解説

ソフトウェアテストは通常、テスト計画、テスト設計、テスト実装、テスト実行、テスト報告の順番で進んでいきます。今回は、その中でも「テスト設計」にフォーカスを当てて、そもそもテスト設計とは何なのかといった概要の理解と「何を行うのか」といった具体的なイメージを持っていただくことを目的とした基礎的な解説をしていきます。

2024.10.19詳しく見る -

- ソフトウェアテスト・品質保証

テスト戦略とは?立て方やポイント、テスト計画についても解説

2024.10.30詳しく見る -

- セキュリティ

SIEMとは?読み方や導入する必要性・メリットをわかりやすく解説

近年、多様なセキュリティ対策の製品やサービスが存在している一方、サイバー攻撃はも年々巧妙化しており、完全に攻撃を防ぐことが難しくなってきました。そのようななか、現在注目されているSIEMの活用は、巧妙化するサイバー攻撃に対して有効なセキュリティ対策と言われています。 本記事では、SIEMの概要と仕組み、メリット・デメリットと次世代型SIEMについて解説します。SIEMについて詳しく知りたいという方は、ぜひご一読ください。

2023.09.26詳しく見る -

- ソフトウェアテスト・品質保証

ソフトウェアのQA(品質保証)とは?QAエンジニアの役割も合わせて解説

ソフトウェア開発を含め、モノづくりの現場には「QA(Quality Assurance:品質保証)」という言葉があります。本コラムでは、ソフトウェアのQAとは何か、その概要とQAを担うQAエンジニアの役割についてご紹介します。

2023.11.24詳しく見る -

- ソフトウェアテスト・品質保証

- DX

組織に生まれるアジャイルという新しい文化を守るための仕組み

新しい技術や方法論への取り組みは、個人または小さな集団からはじまることが多い。アジャイルへの取り組みもその一つではないだろうか。 このような新しい取り組みをはじめた個人や集団を見つけて守り育てることは、その取り組みを推進したい組織において非常に重要である。なぜならば、新しい技術や方法論は、個々人の取り組みに対して周囲が共感し、それが共有されて広まっていく過程で型化され、やがて組織に定着していくからだ。この一連の流れは「文化の醸成」である。 本コラムでは 、アジャイルに取り組む集団を既存の組織のなかで守り、維持していく際の課題やプラクティスを紹介していく。

2022.12.16詳しく見る -

- セキュリティ

SASEとは?読み方や仕組み・導入するメリット/注意点をわかりやすく解説

2023.12.18詳しく見る -

- ソフトウェアテスト・品質保証

テスト設計基礎(機能テスト編)テスト設計手法の適切な使い方~2因子間網羅~

テストをしなければならない入力の組み合わせが非常に多くある場合みなさんはどうしていますか? 重要そうな箇所を選んで実施しますか?それとも時間の許す限りすべての組み合わせを実施しようと最善をつくしますか? 不具合摘出率を極力落とさずにテストケース数を削減する手法の1つとして「2因子間網羅」があります。 「本当はすべてのテストパターンを網羅したいけど、そこまで時間もお金もかけられない。誰がやっても同じように、効率的にできるだけ多くの欠陥を取り除くにはどうしたらいいのだろう?」そんな疑問をおもちの方に「2因子間網羅」とはどのようなものなのか、使う時の注意点、さらにテスト設計をする前に知っておきたいことについてご紹介したいと思います。

2022.12.05詳しく見る -

- ソフトウェアテスト・品質保証

「良い」ソフトウェアテストの定義~プロが教える4つのポイント~

2022.12.11詳しく見る -

- ソフトウェアテスト・品質保証

- DX

DevOps(デブオプス)って何だ?Dev(開発)とOps(運用)以外の人たちは何をする?

DevOpsという言葉を聞くようになって久しいが、みなさんは「DevOps」と聞いてどのような印象をおもちだろうか。Wikipediaには、以下のように記されている。 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- DevOpsは、ソフトウェア開発手法の一つ。開発 (Development) と運用 (Operations) を組み合わせたかばん語であり、 開発担当者と運用担当者が連携して協力する(さらに両担当者の境目もあいまいにする)開発手法をさす。ソフトウェアを迅速にビルドおよびテストする文化と環境により、確実なリリースを、以前よりも迅速に高い頻度で可能とする組織体制の構築を目指している。 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 厳密に定義されているわけではないが、「ビジネス価値を高める(競争優位性を保つ)」 、そして 「ユーザーの満足度を高める」 ことがビジネスの本質であり、 DevOpsはプロダクトやサービスをユーザーに提供するまでの時間を徹底的に短縮することを目標としている。単一のフレームワークや方法論を指しているのではない。 本稿では、DevOpsの全体像を示しつつ、DevとOps以外の人たちがどのようにマインドを変え、行動を変えていくかを述べる。

2022.11.24詳しく見る -

- ソフトウェアテスト・品質保証

- DX

アジャイル開発においてQAはいらないのか?

アジャイル開発におけるテストはアジャイルチーム内で実施すればよい、よってQAチームによるテストは不要、という意見を聞くことがある。確かに、スクラムガイドに書かれているのは『開発者』であり、QAという役割は定義されていない。しかし、果たして本当にQAという役割は不要なのだろうか?

2022.11.04詳しく見る -

- セキュリティ

サイバーセキュリティ会社の選定方法を徹底解説!~セキュリティベンダー比較チェックシート付き~

みなさまはセキュリティインシデントによる情報漏洩が年間どのくらい起きて、 その賠償金額がどのくらいになるかご存知でしょうか? 日本企業では年間約1,300件以上にも上る情報漏洩のセキュリティインシデントが発生しており、 一件当たりの平均想定賠償額は、何と1億円にもおよぶというデータが出ています。 また、そのセキュリティインシデントの原因の75%を占めるのが、 システムの脆弱性を狙った不正アクセスだということはご存じでしょうか。 IT 化が進み、いまや企業や組織にとって、サイバーセキュリティ対策を強化することは 重要な経営課題のひとつとなりました。 日々、新たな脅威が生まれており、事業の拡大や開発するサービスが増えるほどにリスクは高まります。 セキュリティリスクから身を守りつづけるためには、 自社に合ったセキュリティベンダーを見つけてPDCAを回すことが求められます。 そこで今回は、失敗しない脆弱性診断サービスの選び方を「7つの重要な観点」をもとにご紹介したいと思います。

2022.10.19詳しく見る -

- ソフトウェアテスト・品質保証

IT業界のレビュー方法 ソフトウェアインスペクションとは?

一般的にソフトウェアテストと聞いて思い浮かべるのは、一通りコーディングまで開発工程が進んでから行う単体テストや統合テストなどではないでしょうか。しかし、上流段階で実施できる「テスト」も存在します。その一つがこのコラムで取り上げる「ソフトウェアインスペクション」です。いわゆる「レビュー」の一手法ですが、これを実践することで、品質向上やコスト削減など、下流で行うテストとはまた違ったさまざまな効果が期待できます。 ここでは、そんなソフトウェアインスペクションについて、その定義や他のレビュー手法との違い、実施方法についてご紹介したいと思います。

2022.10.12詳しく見る -

- セキュリティ

金融システムに求められるFISC安全対策基準~元金融庁検査官が解説!注目度急上昇のクラウドのセキュリティリスクについても解説~

我が国の金融システムは、年々急速に変化をしています。 特に、クラウドを含む外部委託の活用が急激に進展をしています。 さらに、サイバー攻撃やマルウェア被害の増大などにより、 金融機関のシステムに対するリスク環境は、ますます厳しさを増していることから、 セキュリティの強化に向けた取り組みがより一層求められており、 セキュリティ対策を怠ると倍返しどころか、10倍のフォローが必要です。 これから、金融当局がシステムに求める安全対策の基準とセキュリティ強化の具体的な対策を解説していきます。

2022.11.04詳しく見る -

- セキュリティ

SOC(Security Operation Center)とは?いま求められている背景や仕組みを解説

サイバー攻撃による被害が毎日のように報じられるなかで、対策を強化する必要性を実感している企業は多いでしょう。セキュリティ対策で難しい点は、単純に機器などのソリューションを導入しただけでは十分な効果を発揮できないことにあります。企業の安全を守るには、日々発せられるセキュリティ関連のアラートを監視しながら新しい脅威をいち早く検知し適切に対処していく、継続的なオペレーションが欠かせません。しかしながら、専門的な知見を備えて常に対処できる体制を社内に構築するには、膨大な費用と時間が必要です。そうした企業の救世主となるSOCについて解説します。

2022.10.03詳しく見る -

- UI/UX

認知負荷とは?UX改善に必須!わかりにくい・使いにくい原因となるポイント5つ

皆さんが関わるサービスは、わかりやすい・使いやすいサービスになっていますか?わかりにくい、使いにくいと言われたことがある、もしくはご自身がそう思ったことがあるのなら、それは「認知負荷」がかかるUXになっているからかもしれません。 わかりやすい・使いやすいサービスを実現するためにも、ぜひ知っておきたい「認知負荷」について、そして認知負荷が原因で発生するUXの課題と改善についてご紹介します。

2024.11.11詳しく見る -

- ソフトウェアテスト・品質保証

- UI/UX

「仕様通り」は本当に正しい?QAエンジニアが取り組むべきUX視点のはじめ方

近年、開発現場でUI/UXという言葉を聞く機会は多いのではないでしょうか。ビジネスでもプライベートでもオンラインの需要が急増し、各種サービスには、より使いやすさやわかりやすさが重視されるようになっています。どんなに素晴らしい機能があっても、使いやすさやわかりやすさを提供できなければ、利用時にストレスを感じ、離脱してしまったり、新しく参入してくる競合他社に負けてしまうという時代になってきています。 しかし、わかりやすさや使いやすさが大事だと思ってはいても、実際の開発現場では以下のようなやりとりをしたことはありませんか? 「ここ、使いづらいと思うんですよね」と、テストをしていて気になった箇所について伝えても、「それは要求仕様通りです」「動くので不具合ではありません」こう言われて片付けられてしまう。 現場でQAエンジニアをされている方なら、一度は言われた経験があるのではないでしょうか。使いにくさやわかりにくさを感じても、その理由の説明もできず、具体的に何が課題なのかわからない…という状態になっている方も多いかと思います。これまでは課題を感じても「仕様通り」だと言われて終わってしまっていた、開発現場のQAエンジニアの方々に向けて、QAエンジニアがUX視点をもち、課題発見・改善につなげるためのポイントをお伝えします。

2022.06.16詳しく見る -

- UI/UX

UX品質を評価するUXエキスパートレビューのすゝめ

あなたの会社ではUXへの取り組み、成果として現れていますか?その成果は実感を伴うものになっていますか? もしUXに取り組めていない、UXに取り組んでいるけど成果が出ていない、成果を出しているけど実感がない、それを解決したいとお考えの方、ぜひお読みください。

2022.04.04詳しく見る -

- UI/UX

デザインガイドラインが必要な理由とは?デザインがもつ役割・その目的と成果などについて解説

現代社会において、あらゆる面でデジタル化が推進され、いまやデジタル・IT技術は、私たちの生活になくてはならないものとなっています。既存の事業をデジタル化・データ化することにより、プロダクトやサービスを介して新しい価値を顧客に提供し、デジタルコミュニケーションによってリレーションを深めようとする企業が、世界的に増えています。 そんな競争が激化するデジタル時代において、プロダクトやサービスの機能が不具合なく動くという製品品質は、もはや必須条件となり、利用体験を指すUX(ユーザーエクスペリエンス User eXperience:ユーザーが、ひとつの製品・サービスを通じて得られる体験)品質こそが競争優位性をもたらす要因として重要視されています。 これは、どれだけ完全なシステムを開発したところで、利用者にとって「使いづらい」「わかりにくい」というものも、品質上の大きな欠陥、致命的なバグと解釈される時代となっている、ということなのです。

2022.04.04詳しく見る -

- ソフトウェアテスト・品質保証

ゲーム業界におけるデバッグの意味とは?ゲームデバッグ成功にむけた3つのポイントを解説

ゲーム開発において、「そのゲームがプレイヤーにとって面白いか」という観点よりもさらに重要視すべきなのが、「ユーザーがストレスを感じることなくプレイできるか」という観点でしょう。いくら「面白い」と思えるゲームの世界感を表現できたとしても、不具合によりユーザーがプレイに支障をきたしてしまったら元も子もありません。そのためゲーム開発では幾度にもわたるデバッグが行われます。 今回は「デバッグ」について解説をしながら、ゲーム開発におけるデバッグの課題やデバッグ成功におけるポイントを紹介いたします。

2021.12.07詳しく見る -

- セキュリティ

脅威インテリジェンスとは?種類や内容、利用できる情報源などをわかりやすく解説

今日、企業の情報漏洩のニュースをよく目にするようになったこともあり、ひとたび情報漏洩が起こった場合に企業価値の損失につながることを認識している方も多いでしょう。一方で、情報漏洩を防ぐための対策が十分にできていないという方もある程度いらっしゃるかと思います。 情報漏洩については、起きてから対応することももちろん必要ですが、あらかじめ備えておくという視点も欠かせません。そこで今回のコラムでは、従来型の防衛中心の“受け身のセキュリティ”ではなく、最近よく耳にする“攻めのセキュリティ”について考えていただくために、その実施の要素の一つである“脅威インテリジェンス”について紹介します。

2022.02.14詳しく見る -

- セキュリティ

ゼロトラストとは?定義や課題、実践アプローチについて解説

2018年後半ごろから積極的にクラウドサービスを活用する企業が増えはじめ、はや数年がたとうとしています。さらに、2020年にはじまったコロナ・パンデミックにより、多くの企業がリモートワーク環境を構築、展開せざるをえない状況になってきたこともあり、より一層クラウドサービスの需要は高まっているといえます。 クラウドサービスが浸透する一方で、それらに対するセキュリティ対策も同時に考えていくことが重要になっています。従来の企業ネットワークは、ファイアウォール/IPS/IDSなどによってインターネットとは隔離されたイントラネット/ネットワークを構築することによってセキュリティを担保してきました。しかしながら、従来、日本企業がよりどころにしてきたセキュリティ対策だけでは、昨今のIT基板への対策は不十分であり、新たな対応が必要になってきていることを、セキュリティ関係者のみなさまは痛感されていることと思います。 そこで、このコラムでは「ゼロトラスト・セキュリティもしくはネットワーク (以下ゼロトラスト)」を再考することにより、今後企業が進むべきセキュリティ施策について考えたいと思います。

2022.02.14詳しく見る -

- ソフトウェアテスト・品質保証

ソフトウェアテストのナレッジを蓄積して組織で活用するためのポイントをご紹介

今日、私たちの生活の多くの場面で活用されているもののひとつがソフトウェアです。その開発にはさまざまな企業が取り組んでおり、ソフトウェア開発のナレッジは日々蓄積されています。他方で、ソフトウェアの品質を維持・向上させるために行われるソフトウェアテストについては、なかなかナレッジを蓄積するのがむずかしいという声も耳にします。そこで、今回のコラムでは、ソフトウェアテストのナレッジを蓄積し、組織で活用するときに意識するポイントについてご紹介します。

2024.10.06詳しく見る -

- ソフトウェアテスト・品質保証

SHIFTが考える理想的なテストリソース量とは?2つの観点とフェーズにおける算出方法について解説

ソフトウェア開発において、品質を担保するために必要なソフトウェアテスト。今回は、その実施について各テストフェーズにおける理想的なテストリソース量を算出するための考え方についてご紹介いたします。

2024.10.31詳しく見る -

- ソフトウェアテスト・品質保証

テスト計画とは?目的や種類・作り方・注意点をわかりやすく解説

2024.11.06詳しく見る -

- ソフトウェアテスト・品質保証

リリース後に不具合が発生するケースや要因とは?不具合を多発させない方法もご紹介

ソフトウェアは社会生活にとって必要不可欠なものとなっており、リリース後に不具合が発生することはユーザーへの影響のみならず、ビジネスや社会にも大きな影響を与えてしまいます。そのため、ソフトウェア開発にとっては、リリース後の不具合をいかに防ぐかが重要な視点の一つといえます。一方、ソフトウェアの規模が大きくなるとより複雑な機能が組み込まれるため、不具合の発見が難しく、結果として不具合が混入したままリリースされるリスクは高まります。 リリース後に不具合が多発するのを防ぐ方法として、本来は、上流工程から品質のつくり込みを行い、ソフトウェアの品質を高めることが重要ですが、予算や納期の都合で十分な工程を設けることができない場合も多いのではないでしょうか。そこで、今回は、最終的なテスト工程でいかに不具合を防ぐかという観点に絞って解説したいと思います。

2024.10.29詳しく見る -

- ソフトウェアテスト・品質保証

RPAの成功事例 どこまで業務効率化できる?導入の流れや期待できる効果まで解説

2021.09.30詳しく見る -

- ソフトウェアテスト・品質保証

障害報告書の書き方について 目的や項目、書き方のポイントをわかりやすく解説

2023.11.17詳しく見る -

- UI/UX

- DX

なぜUI/UXデザイナーが必要とされているのか?DX時代のUXの必要性とUX人材の育成方法

2024.07.23詳しく見る -

- UI/UX

- DX

【UI/UXデザイン】根本課題解決で事業成長を加速させる。

UIとは、User Interfaceの略でユーザーとサービスをつなぐものでユーザーの目に触れるものすべてを指します。UXとはUser Experienceの略でユーザーが商品やサービスを通じて得られる体験を指します。ユーザーにとって、UI/UXが快適でないために本来の価値が欠損し、UIUXデザインが優れていることで満足度が上がりブランドイメージや売り上げに影響する重要な要素となります。こちらでは、UI/UXにまつわる根本改題とその解決方法について解説します。

2024.12.09詳しく見る -

- UI/UX

第3回-最終回-「なぜB2BサービスでUXが必要となったのか」

2023.10.20詳しく見る -

- セキュリティ

Salesforce利用者なら知っておきたい、セキュリティリスクとその対策を解説

世界トップシェアを誇り、国内でも多くの企業や団体などで導入されている顧客関係管理ソリューションの「Salesforce」。2020年末から相次いで金融業、小売業、自治体など重要な社会インフラを担う企業や団体でSalesforce上のデータが外部から参照されるという情報漏洩事故が起こり、2021年1月29日には内閣サイバーセキュリティセンター(NISC)より注意喚起がなされました。 このコラムでは、すでにSalesforceを導入済みの企業、導入を検討中の企業の方々に向けて、起こりうる情報漏洩のリスクと、その対策についてご紹介します。

2021.09.16詳しく見る -

- ソフトウェアテスト・品質保証

テスト観点とは?必要性や洗い出すための要素、つくり方を解説

2024.10.29詳しく見る -

- ソフトウェアテスト・品質保証

ソフトウェアテストをアウトソーシングした方が良い理由、メリットや選定ポイントを解説

昨今、生活の基盤となるインフラ業界から生活を便利にするWebサービスまで多くの場面でソフトウェアが使用されており、それが果たすべき責任がより重大になってきています。一方で、そのソフトウェアの品質に問題があることも多く、大きな事故や損失につながっていることも事実です。 その問題の発生を防ぐために欠かせないものの1つがソフトウェアテストですが、テストのための人的リソースの確保や育成については、なかなかうまくいかないという企業は少なくはありません。そして、その課題を解決するために、テスト専門会社にソフトウェアテストを依頼するというケースも増えてきています。 そこで、このコラムでは、実際にソフトウェアテストをテスト専門会社に依頼するに足る理由やメリット、選定のポイントについて解説していきたいと思います。

2024.11.06詳しく見る -

- ソフトウェアテスト・品質保証

- DX

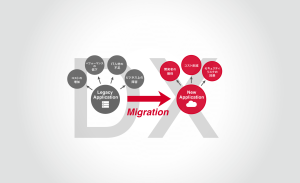

レガシーシステムとは?迫る「2025年の崖」マイグレーション成功における3つのポイント

ビジネスの世界で聞かない日がないほど浸透しつつある「DX」。経済産業省が発行した『DXレポート ~ITシステム「2025年の崖」克服とDXの本格的な展開~』では「DX化の遅れにより2025年以降、最大で年間12兆円の経済損失が生じる可能性がある」と述べ、企業の早急な「DX」化を促しています。 今回は「DX」化の遅れの原因の一つとして取り上げられる「レガシーシステム」について解説しながら、その解決策の一つであるマイグレーション成功に向けた3つのポイントを紹介いたします。

2021.09.16詳しく見る -

- ソフトウェアテスト・品質保証

デシジョンテーブル(決定表)とは?メリットや書き方をわかりやすく解説

2024.10.29詳しく見る -

- ソフトウェアテスト・品質保証

状態遷移図とは?書き方や状態遷移表との違いをわかりやすく解説

2024.10.29詳しく見る -

- セキュリティ

マルウェアとは?特徴や種類、感染経路を理解し、事前・事後対策する方法を紹介

インターネットへの接続が日常的になったことで、私たちは多くの情報を得たり、さまざまな便利なサービスを利用できたりするようになりました。多くの個人情報や機密情報がインターネットを介してやりとりされるようになったことで、私たちのPCやスマホは、意図しないうちに大事な情報を抜きとられるという脅威にさらされています。その脅威の一つがマルウェアです。この記事では、マルウェアの特徴や、マルウェア対策の方法などについてご紹介します。

2021.09.07詳しく見る -

- DX

プロダクトバックログとは?項目や書き方・例をわかりやすく解説

「プロダクトバックログ」とは、開発が必要な機能や改善が必要なものに優先順位をつけたリストのことを指し、特にアジャイル開発においてToDoリストのような役割を果たしています。 昨今、ソフトウェア開発手法の主流ともいえるアジャイル開発のなかで、多くの企業が採用するフレームワークが「スクラム」です。スクラムにおいて、最も結果に差がつきやすく、開発全体に影響を与えるのが、プロダクトバックログといえます。では、具体的にどのようにプロダクトバックログを作成し、活用するのでしょうか。 本記事では、プロダクトバックログの概要とスクラムとの関係、それらに含まれる項目や作り方について解説します。

2024.11.11詳しく見る -

- UI/UX

【WCAG解説シリーズ】第2回 非テキストコンテンツにはテキストによる代替を準備せよ

この記事は日本を含め、世界的なウェブアクセシビリティの基準にもなっているガイドライン、WCAG2.0の内容をなるべくわかりやすく解説していくシリーズの第2回です。 第1回ではそもそもWCAGとは何かという点を解説してきました。 第2回となる今回は、1つ目の原則である知覚可能の内、「1.1非テキストコンテンツにはテキストによる代替を提供する」というガイドライン内容と達成基準について解説していきたいと思います。 ウェブアクセシビリティはサービスの体験や価値向上を目指すUI/UXを検討する際にも重要な考え方になりますので、一緒にWCAG2.0の内容を理解していきましょう。

2023.10.20詳しく見る -

- ソフトウェアテスト・品質保証

デグレ(デグレード)とは?意味や種類、起きる理由、リスクをわかりやすく解説

2024.10.29詳しく見る -

- ソフトウェアテスト・品質保証

テスト計画書とは?作成方法やポイントをわかりやすく解説

テスト計画書は、顧客への最終納品時にシステムの品質を保証するために使用する重要なドキュメントです。どのテストも重要なのは変わりませんが、特に納品直前に行うシステムテストではテスト計画書が必要不可欠とされています。しかし、実際にテスト計画書を作成するとなっても、何を記載すればいいのかわからないという方も少なくありません。 本記事では、テスト計画書の概要と記載内容、作成時のポイントについて解説します。

2024.10.28詳しく見る -

- ソフトウェアテスト・品質保証

シナリオテストとは?書き方や注意点を解説

2024.10.29詳しく見る -

- ソフトウェアテスト・品質保証

ゲーム開発の流れと重要視するべき2つのポイントをわかりやすく解説